本文

子ども・子育て支援新制度における保育料(利用者負担額)

下記の内容は、松本市内の幼稚園(公立・私立)、保育園(公立・私立)、認定こども園(私立)、小規模保育園(私立)にお通いの場合に適用される内容です。

(信州大学附属幼稚園、認可外保育施設等には適用されません。)

主に幼稚園等を利用される方(教育標準時間認定(1号認定))

保育料について

- 特別利用保育をのぞく1号認定の保育料は、令和元年10月1日から無償化されています。

※ 副食費、延長保育料、緊急延長保育料は無償化の対象外です。

教育標準時間認定を受けて保育園を利用する場合(特別利用保育の場合)

-

付近に利用可能な幼稚園がないことなどにより、教育標準時間認定(1号認定)を受けて保育園を利用する場合は、特別利用保育という制度でお通いいただくことになります。

- 特別利用保育は、保育園における保育スケジュール(8時間)に合わせてお通いいただくことにより、幼稚園の利用時間(公立幼稚園の場合は5時間)よりも長く保育を提供するため、利用者負担額(月額8,000円)がかかります。

主に保育園等を利用される方(保育認定(2、3号認定))

保育料について

0~2歳児クラスのお子さんの場合

- 令和7年4月から多子世帯や低所得世帯等の経済的な負担を軽減するため、松本市独自で保育料の軽減を拡充します。

- 保育料は、保護者(原則ご両親)にかかる市町村民税所得割課税額(以下、「市民税額」といいます。)、保育の必要性(保育標準時間・保育短時間)、兄弟姉妹や世帯の状況等によって算定します。

※ 住民税非課税世帯のお子さんの保育料は、令和元年10月1日より無償化されています。

- 4月から8月分までの保育料は「前年度分の市民税額」、9月から翌3月分までの保育料は「当年度分の市民税額」で算定します。

令和7年度からの主な変更点

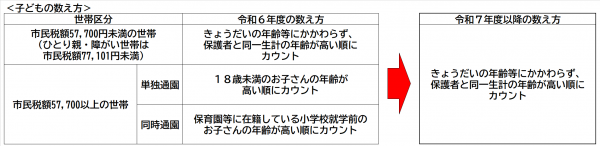

子どもの数え方について

令和6年度までは、世帯区分に応じて子どもの数え方が異なっていましたが、令和7年度からは、きょうだいの年齢等にかかわらず、保護者と同一生計のお子さんのうち年齢の高い順に子どもをカウントします。

※ 同一生計とは、保護者の方の収入で生活しているお子さんのことです。

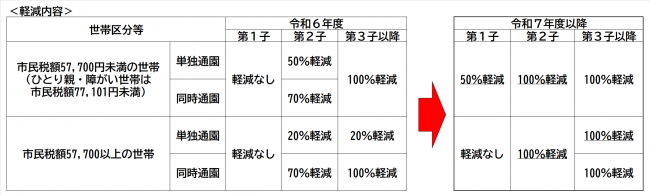

軽減内容について

軽減内容は以下のとおりです。

低所得世帯における保育料軽減

- 市民税額 57,700円未満の場合は軽減の対象になります。

第2子以降における保育料軽減

- 第2子以降のお子さまにかかる保育料は「100%軽減」になります。

※ 延長保育料、緊急延長保育料等は軽減の対象外です。

- 18歳以上の同一生計者がいる場合

第2子以降の保育料軽減にかかる手続きは、基本的には必要ありませんが、18歳以上の同一生計者がいる場合には、ご家庭の状況等を確認し、子どもの人数をカウントするため、以下の書類の提出が必要となります。

18歳以上同一生計申告書 [PDFファイル/238KB]

ひとり親・障がい世帯における保育料軽減

以下の要件を全て満たす場合に軽減の対象となります。

- ひとり親世帯の減免が認められる世帯(ひとり親世帯調査書の内容審査結果による)、又は、在宅障がい児(者)のいる世帯(身体障害者手帳、療育手帳の写し等の提出がある世帯)

- 市民税額 77,100円 以下の世帯

3~5歳児クラスのお子さんの場合

- 令和元年10月1日から無償化されています。

※ 副食費、延長保育料、緊急延長保育料は無償化の対象外です。

※ 3~5歳児クラスのお子さん、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さんの保育料は、国が定める保育料無償化制度の対象です。

詳細はこちら「幼児教育・保育の無償化について」

副食費の徴収について(3~5歳児クラスのみ)

副食費について

公立園の場合

月の給食提供日数や個別のアレルギー食等の提供状況に関わらず、以下の金額となります。

公立保育園 4,500円 / 公立幼稚園 3,000円

私立園の場合

副食費徴収額、徴収方法等は各施設で定めていますので、詳細は園にお問い合わせください。

免除対象者

次に当てはまる場合は、副食費が全額免除になります。

- 1号認定(特別利用保育をのぞく)で小学校3年生以下と幼稚園や保育園に通っている子どものうちの出生順が第3子以降の子ども、または住民税所得割額が77,101円未満の世帯の子ども

- 保育認定(2号認定)で同時に幼稚園や保育園に通っている子どものうちの出生順が第3子以降の子ども、または住民税所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等については77,101円未満)の世帯の子ども

- 特別利用保育で同時に幼稚園や保育園に通っている子どものうちの出生順が第3子以降の子ども、または住民税所得割額が77,101円未満の世帯の子ども