本文

市長記者会見 令和7年(2025)7月30日

記者会見の内容

令和7年7月30日 市長定例記者会見

【資料1 9月29・30日「サウンド・オブ・ミュージック」公演 松本に初上陸 ザルツブルク マリオネット劇場】

【市長】

私からは2点ご報告をさせていただきます。

先週末(7月25日)からオーストリアのザルツブルクを阿部功祐議長と共に訪問してまいりました。ザルツブルクにある、ユネスコの無形文化遺産にも登録されているマリオネット劇場の公演を、9月29日と30日の2日間、実行委員会の皆さんと松本市が共催で公演を開催することとなりました。

ザルツブルクについて改めて申しあげますと、モーツァルトの生誕の地であり、それに基づいて世界三大音楽祭の一つと言われる「ザルツブルク音楽祭」を開催しております。また、アメリカ制作のミュージカル映画「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台でも知られています。

そのザルツブルクで専用の劇場を設けて行われているこのマリオネット劇は、ユネスコ無形文化遺産に登録されている上に、さまざまなオペラやミュージカル歌劇の公演をしております。私も現地でこの劇場を視察させていただき、プロデューサーの方にいろいろな歴史や取り組みを紹介していただきましたが、すべて手作りの豪華な衣装や精巧な人形を揃えておられ、製作から演出まで、全て25人の少数精鋭で行われているものでした。サウンドオブミュージックの舞台という事で、アメリカから非常に多くの方がザルツブルクにお越しになっておられました。

この松本公演につきましては、先程申しあげましたように9月29日と30日に3公演開催します。開催場所は、松本市音楽文化ホールの主ホールで「サウンド・オブ・ミュージック」を演目として公演させていただきます。チケット販売は来週(8月)8日から行わせていただきます。子どもたち、あるいは若い世代も含めて大勢の市民の皆さんに、この音楽の都で培われてきたマリオネット劇を鑑賞して、これから松本とザルツブルクの音楽を軸とした交流の促進につなげていければと思っています。

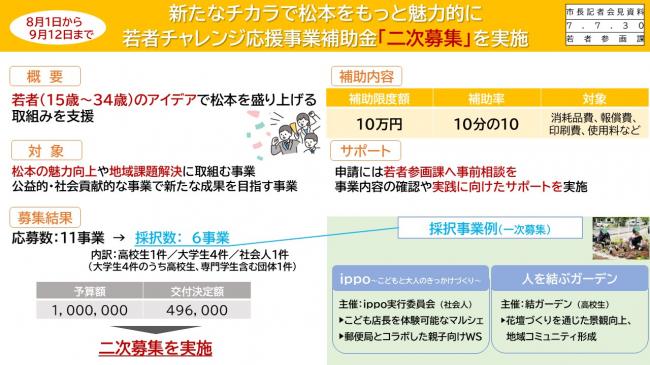

【資料2 8月1日から9月12日まで 新たなチカラで松本をもっと魅力的に 若者チャレンジ応援事業補助金「二次募集」を実施】

もう一点は、去年からスタートした若者チャレンジ応援事業補助金についてです。今年度は予算額を100万円に増額しました。一次募集においては11の事業の応募があり、審査の結果6事業を採用し、予算枠としては半分の50万円程度がまだ余裕があるという状況です。そこで、来月(8月)1日から二次募集を実施します。

この若者チャレンジ応援事業補助金は、15歳から34歳の若い世代のアイデアで松本の魅力向上や地域課題の解決に取り組む事業を対象とするものです。補助限度額が10万円で、申請は若者参画課に事前に相談していただき、事業内容の確認などをさせていただきます。ちなみに一次募集で採択された6事業の中には、子どもと大人のきっかけ作りとして、子どもが店長となってマルシェを体験するようなものや、高校生が花壇づくりを通して街観の向上に取り組むといった事業が採択されております。二次募集は8月1日から9月12日までとなっておりますので、意欲のあるグループの応募を期待しております。

私からは以上です。

【記者】

先ほど説明がありましたマリオネット劇場の上映に関連しまして、ザルツブルクの視察で市長が感じる成果ですとか、今後交流を積み重ねていきたいとおっしゃいましたが、今具体的な構想や展望などありましたらお伺いしたいです。

【市長】

今回の訪問は現地2日という短い日程での訪問でした。きっかけとしては、ザルツブルク州の知事からザルツブルク音楽祭のオープニングセレモニーに招待していただいたということです。このザルツブルク音楽祭は世界三大音楽祭の一つで、1カ月余りにわたってさまざまなトップレベルの公演が行われる音楽祭です。松本市もセイジ・オザワ 松本フェスティバルを開催して、世界レベルの音楽を皆さんに聴いていただくという取り組みが行われていますが、歴史の重みや音楽祭としてのスケールという意味では非常に大きな差があり、そういった音楽祭だということを改めて認識しました。オーストリアの大統領や副首相も招待され、そこでスピーチをする、いわば国家事業として行われている音楽祭であるということを認識しております。そして、できるだけ関係する方とお会いできないかということで調整をしていただき、モーツァルトに関わる研究やコンテンツの管理などを一気に引き受ける財団の総裁をはじめとした関係者や、世界有数の音楽教育を展開している総合大学のモーツァルト音楽大学の学長などと、それぞれ1時間余りにわたって会談や施設の見学をさせていただきました。それを通じて改めて、私が大まかに認識していた「音楽の都」というものは、極めて長い歴史と音楽にとどまらない、いわばモーツァルトという存在が街そのもので、市民や都市にとっての誇りであり、改めてザルツブルクという街の音楽の都としての存在感と、その元となるモーツァルトへの市民全体のリスペクトというものが非常に大きなものであるということを感じて帰ってまいりました。

従いまして、今回、民間の方にまず最初の橋渡しをしていただいてスタートしたこの交流の動きを、一気にというわけにはいかないかもしれませんが、小さな交流や取り組みの積み重ねを通して、いわば私たちは自称音楽の都ですが、自他共に世界が認める音楽の都のザルツブルクと友好協力の関係を深めていくことが、松本市にとっても極めて大きな価値のある事だと今感じているところでございます。その一つの礎に、このマリオネット劇場の松本公演というものを実現したいと思っています。

現地の関係者との話の中では、ザルツブルクには音楽祭が年に4回あるということでした。夏の音楽祭がメインですが、次の節目として1月にモーツァルトウィークがあり、これはザルツブルクの大きな催しです。そこで改めて交流や取り組みを行うことを双方で考えていきましょうというお話になり、向こうからもぜひということでした。具体的なものは今の段階では決まっておりませんが、次のタイミングとして念頭に置きながら、まずは9月のマリオネット劇場の公演を成功裡に導きたいと思っています。

【記者】

発表事項ではないですが、昨日(7月29日)の市議会の臨時会で、食肉公社の処理施設の市有地の返還期限を2年延長されたということで、その延長を決めた理由とその意義、それから建設を予定されているごみ処理施設への影響についてそれぞれお願いします。

【市長】

おそらく市民の皆さんもメディアの皆さんも、元々の経緯にさかのぼってお話させていただいた方がご理解いただけると思いますので、少し長くなりますが経緯を述べさせていただきます。

食肉公社の前身である長野県松本食肉センターは、昭和39年に設立され、そのときに現在の食肉公社の土地を公社側に貸し付けました。その後、飯田・長野の公社と松本公社が合併・統合し一元化され、今の食肉公社という組織が続いてまいりました。私が就任する前から、この土地については、いずれ松本市が必要となったときには返還してほしいということを、前の市長時代から繰り返し公社側とは意見交換をさせていただいていましたが、期限については明確になっておりませんでした。私が就任し令和2年の秋に、私が管理者でもある松塩地区広域施設組合が、新ごみ処理施設の建設候補地として、食肉処理施設の現在の場所も含めた場所を候補地に決定しました。それを受けて、令和4年に、この土地を令和6年度末までには返還をして欲しいと食肉公社側に申し入れました。それに対して、食肉公社の親会社であるJA全農長野からは、6年度末までの返還は不可能だという回答があり、新たな食肉処理施設ができるまでは、今の施設の事業を継続したいという要望がありました。その要望を踏まえ、令和4年度6月には、令和6年度末としていた変換期限を一旦取り下げ、松塩地区広域施設組合が、新たなごみ処理施設のスケジュールについては見直しましょうということで、2年度先送りする形で、令和8年度末までには土地の返還をしてほしいと、改めてJA全農長野に申し入れました。これは令和5年9月のことです。これに対してもJA全農長野、あるいは養豚協会からは、難しいということで返還期限の要請が我々側にまたありました。令和6年度に入ってからは、この乖離(かいり)をどう埋めていくのかの調整・協議を続けてきたところでございます。その中では、それまで明確になっていなかった新たな食肉処理施設を親会社のJA全農長野が責任を持って造るのか造らないのかということについて、まずは自分たちで造りますという方針が示されました。どこに造るのかという中で、朝日村が候補地として名乗りを上げられ、一旦その選定がJA側でされました。これは令和6年の6月、ちょうど1年余り前です。その後、朝日村に新たな施設を造るのか造らないのかということで、地元の受け入れの協議、話し合いもされていましたが、令和7年度に入って、JA側のさまざま事情もあって、このままの計画で進めるのは難しいという状況が我々にも伝わってきました。松本市・長野県・JA全農長野3者で、どのような着地点、解決策を取りまとめていくかという協議が6月以降行われました。最終的に、私たちが新たなクリーンセンターの稼働の期限と位置付けている令和15年度に新たな施設を稼働する為に、ギリギリまで返還を遅らせることができるとするならばどのタイミングかということの中で、我々としては令和10年度末がギリギリだということが、組合側との協議の中で明確になりました。

こうしたことを踏まえて、JA全農長野側も新たな施設の移転・新築は断念するとし、施設の移転・新築を断念した後、食肉処理に必要な体制、措置を取るまでの時間として令和10年度末までであればなんとか手立てがとれるということで、両者が折り合う形で合意したのが令和10年度末です。

従って私たちとしては、新たなクリーンセンターの稼働については令和15年中ということが可能という見通しの下に今回の合意に至りました。地元の皆さんや市民の皆さんには、その点については安心していただきたいと思っています。

【記者】

今回の2年延期の合意に至ったというところの市長ご自身の受け止め、その意義についてどのようにお考えですか。

【市長】

この問題は先程申しあげたように、私の就任直後の今から5年近く前、この新クリーンセンターをあの場所に造ると食肉処理施設はどこかに移転するか、あるいは新しい施設を造らないか、その決定を下していただかないとクリーンセンターの建設ができないという状況がずっと危惧されてまいりました。食肉処理施設を本当に造るのか造らないのか、そしてそれはどこに造るのかということも、公社側の姿勢がなかなか明確にならない時期も続いておりました。もし、今回の合意がさらに長引けば、先ほど申しあげた15年度中の運転開始が極めて難しくなるギリギリのタイミングであったと認識しております。そのことを長野県やJA全農長野の皆さんにもご理解いただき、最終的に施設の移転・新築を断念し代替策を検討するという判断をこのタイミングで下していただいたことは、我々にとっても非常に大きなものだったと思います。我々としても、松本市、あるいは松本平のごみ処理の安心安全な環境の継続と、長野県の食肉行政の今後の方向性とをどのように両立させ、着地点を見出すかという非常に難しい課題を抱えておりましたので、その合意点を見出せたことを安堵しております。

【記者】

食肉処理施設は県外に移設をして委託を考えているこということですが、この食肉処理を考えたときの影響、施設がなくなることの影響は市長はどのように考えていますか。

【市長】

まず松本市という立場で行きますと、この食肉処理施設を利用している業者は極めて少数です。どちらかといえば、南信の方が多い状況です。先ほど申しあげましたように、実はかつては飯田にも長野にもありました。それが集約されてきたということは、明らかに需要が少なくなっている中で、統合・集約が進んできました。今回、全農長野が新たな施設を造らないということも、根本には需要が少なくなっている、必要性が少なくなっているという中での最終判断だと考えます。あくまでこれは民間の施設ですので、松本市という基礎自治体が、松本市に食肉処理施設を置いてほしいと要望しているわけではありません。必要性の中で、民間の施設として、県内5カ所あった方がいいのか、3カ所、2カ所が適当なのか、今回1カ所になろうとしています。その需給バランスなどを考え、長野県全体でどうだということを一義的に検討し、方向性を示していくのは長野県の役割だと思います。長野県は当初2カ所ということも検討していました。最終的に全農長野との話し合いのなかで1カ所止む無しと。中野の施設を利用しない方々には、屠畜は県外で行っていただき、最後のカットのプロセスは県内でということで信州牛というブランドは維持していこうということに落ち着いたと思います。私としては、今まで松本の施設を使っていた方々への支援策を長野県が検討されると思いますし、それを注視し、松本市にどのような役割が求められるのかを改めて検討していく問題だと思っております。

【記者】

畜産農家の方からお聞きしたことですが、松本市の市有地という中で、松本市としてそこから撤退をお願いするだけでなく、例えば代替の用地を示すだとか、あるいは他の市町村と連携を取って代替の場所を確保するという努力をしてほしかったというような声がありました。そういったお声に対してはどのようにお考えでしょうか。

【市長】

今説明をさせていただきましたが、中央政府が担うべき責任と、都道府県という基礎自治体を包含したエリアで担うべき行政、民業、そして基礎自治体のやるべき仕事。あらゆることができればいいですが、松本市民の負託を受けて、松本市民から税金をいただいて、松本市民の最大幸福のための政策選択をしていくことが私たちの使命だとすれば、基礎自治体単位で持っている施設ではありません。かつてはもっと多くの屠畜場があるぐらいの需要がありましたが、今や県内ですでに2カ所になっていて、それが今度は1カ所になる。一定の影響が出ますが、松本市に引き続き食肉処理施設を置き続けなければならないという風には、庁内全体としてその選択はないだろうと考えました。県に対しては、だからこそ代替策を早く示してほしい。それに対しては、市町村の基礎自治体として、資金的な協力をしていくことを申しあげてきた経緯があります。従いまして、新たな施設を松本市内に造るということは現実的な政策選択ではなかったと考えております。

【記者】

今回、クリーンセンターを今の食肉公社の土地を含めたエリアに移転するという流れになっていくわけですが、クリーンセンターの土地が空くと思います。そちらに食肉公社の施設を造るというような判断をするということもないというような認識でよろしいでしょうか。

【市長】

もちろんです。

【記者】

昨日の臨時会で、今後合意に向けた正式な手続きをJA全農長野と食肉公社と市の方で行っていくという話がありましたが、現時点でもし分かればスケジュール感を教えてください。

【市長】

先ほどの10年度末ということについて、非公式ではありますが、JA全農長野側から要望を受け、松本市として、また広域施設組合として、それを受け入れて合意をする、いわば口頭レベルの確認を行わせていただいたのが現時点ですので、それを書面を取り交わして行うということはできるだけ早く速やかに行いたいと思っております。今期限をいつという風に決めているわけではありません。

【記者】

サウンドオブミュージックの公演について、2点お伺いします。3回の公演に市として小中学生を招待するということは考えていらっしゃいますか。

【市長】

事業費がどのぐらいになるのか、公演の開催に当たっての具体的なことは実行委員会で詳細を詰め、また、それは松本市とも共催という形で進めていこうということですので、これからいろいろ検討して決めていかなければなりませんが、現時点ではできるだけ子どもたちに参加していただけるような形を模索したいと思っております。今ご指摘のような、子どもたちは観覧料がかからなくても観れるというような方策というのは検討していきたいと思いますし、前提として、市として一定の負担金を議会のご理解を得て拠出できるようにしたいと思っております。

【記者】

日本語の字幕などをつけて行われるものですか。

【文化振興課長】

現地ザルツブルクで行われているものをそのまま持ってくるので、英語での上演を予定しております。パンフレット等にストーリーの説明等を入れる予定です。

【記者】

市長の受け止めをお伺いしたいことが2点あります。まず1点目は明るい話題から。今、県内の高校生が部活動で非常に目覚ましい成果を上げています。美須々ケ丘高校演劇部が全国総合文化祭の演劇部門で最優秀賞。県勢として初めて頂点に立ったということです。蟻ケ崎高校は書道の強豪校として今回も全国で準優勝でした。これから表敬訪問も予定されていると思いますが、野球の方でも松商学園が甲子園に出場される、県大会で優勝されたということで、非常に部活動で市内の高校の高校生たちが頑張っている内容だと思います。このような成果に対する受け止めと、今後どのように生徒たちの文化・スポーツを支えていくのかお伺いします。

【市長】

順不同にはなりますが、松商学園の4年ぶり38回目の甲子園出場は、私たちの子どもの頃からの野球の名門校が、長野県内でもいろいろな私学が強くなり、県外から選手を招聘(しょうへい)するという動きの中で、伝統校が再び松本の野球の力を示してくれたのは非常に喜ばしい結果です。また、蟻ケ崎高校の書道部は、書道パフォーマンスがまだメジャーでない頃から草分け的な存在として全国レベルで活躍し、それを長くけん引していることは、松本市の高校生の力を示すものだと思っております。県立高校ではありますが、書道部に入りたいがために、通学に時間がかかる遠方からも蟻ケ崎高校に進学するという生徒もいると伺っています。

今回、私も新聞を拝見して、美須々ケ丘高校演劇部の最優秀賞が、一番私もインパクトを持って受け止めました。どのような方が顧問をされているのか、おそらく高校生の指導ということではその存在感が非常に大きいと思いますので、機会があれば顧問の先生や演劇部の生徒の皆さんに話を聞いてみたいなと思っています。松本市の演劇といえば、芸術館を作って、串田和美前芸術監督の取り組みによって土壌が培われてきたものが非常に大きいと思っております。それの一つが実を結んだ形かもしれないなと思っておりますし、新しい芸術監督団になり、当面主ホールが使えない状況ではありますが、どんどんアウトリーチをして、芸術文化を高校生をはじめいろいろな人たちと高いレベルの交流が進むチャンスでもあるかと思いますので、今回の朗報をこうした取り組みにつなげていきたいと思っております。

【記者】

もう一点受け止めをお伺いしたいのが、ちょっと先週会見が中止になった関係でお伺いできなかったのですが、今月20日に参議院選挙がありました。その結果に対する受け止め、与党が今回は敗北をされて野党は新興勢力も非常に伸びて、国政の政界の状況も非常に今回の選挙の結果で変わっていくんだろうなと。また、石破政権の方もいろいろ動きが変わっていくのではないかというところもあると思います。フォーカスしてお伺いしたいんですけれども、今回の選挙は非常に外国人に対する排外主義的な主張だったりですとか、外国人に関するデマだったり誤った情報みたいなものもちょっと話題になったところがあると思います。この辺に関しましては24日に青森市であった全国知事会議の方でも共同宣言の方でですね、排他主義、排外主義を否定し多文化共生社会を目指すと、全国自治会の方も共同宣言の中で盛り込んだということです。こちらについてこういった排外主義に対して、非常に今、外国人の方は市内にも多く住まわれておりますし、インバウンド含めて外国人の方に親しまれている松本市としても受け止めをお伺いします。

【市長】

まず1点目につきましては、短期的にはデフレからインフレにマクロ経済の転換をし、物価が上がることに対して賃金が十分上がらない、実質賃金がマイナスになるという状況が続いていることへの国民の不安、不満が直接的な選挙結果に影響を与えたと思っております。それはどうしても今、政治の実権を握っている与党に対して、厳しい目が向けられるということが、古今東西必然のことだと思っております。もう1点は、もう少し長く射程を取ったときには、失われた30年と言われるデフレ、ゼロインフレの状況が長く続いて、どうしてこんなに長く日本だけが世界から経済的な成長から取り残されたのかということが、物価高が先行する経済状況の中で、特に就職氷河期と言われる世代の方々を中心に、不満、不安が問い直されるということがより短期的なものに増幅する形で選挙結果に現れたんじゃないかなと思っております。これによって、衆参両院とも少数与党ということに当面これでなりましたので、スピード感をもって政策決定を行うことは難しい状況に陥ったと思います。短期的にはこのことは非常にマイナス面が大きいんですが、こうなった以上、今度はこの政権の責任としてどのような枠組みの作り替えを行い政策決定の実を挙げていくのか、決められない政治ではないというところに進んでいけるのかが問われる局面に入っています。それは自民党内での石破首相の続投可否ということもそうですし、その後の自公以外の連立の上乗せ、枠組み替えといったことも与野党共に問われる局面になると思います。もちろんこれは非常に険しい道ですが、停滞していた決められない政治をどう前に進めていくのかという、国民にとっては、何とか乗り越えて前に進むその道を、政治リーダーには見出してほしいと思っていると思いますし、私も期待しています。

2点目の排外主義的な動きが顕在化していることについてです。これも失われた30年といった流れが積み重なってきた中で、すでにヨーロッパやアメリカでは経済的な余裕がなくなった国民から出る不満として、外国人排斥という形で排外主義的な動きが広がり、そうした政党が勢力を伸ばしている事態がありました。そしてそれはもっと広く言えば、古今東西2000年ぐらいの歴史の中で常に繰り返し起きてきたことでもあります。それが日本にも今広がってきたというものが今回のもう1つの注目点です。これを是とするのか否とするのかと言えば、私は否とすべき立場です。先ほどの知事会の見解のご紹介もありましたが、外国人の皆さんと共生していく道を日本が閉ざすようなことがあれば、高齢化、少子化の中で極めて歪な人口構成になってしまった日本の将来展望は極めて厳しいものにならざるを得ないと思います。もちろん門戸を広げればいいということではないですが、あくまで原則的な我々の立場は外国人の方々と共生していくこと。その上で今やらなければいけないことは何なのかという現実的なアプローチを取れるように中央政府にはしてほしいですし、地方自治体としての松本は、外国人との共生という旗印をしっかりと掲げて、これからも進んでいきたいと思っています。もう1点付け加えますと、こうした世論の動きをインターネット、スマートフォン、SNSという情報媒体がより拡散、拡大していく手段になっています。そのときに我々がもっとインターネットのリテラシーを上げていくことに改めて本気で向き合っていかなければなりません。私も前職はそうでしたが、マスメディアの役割とインターネットメディアの役割が非常に混同されつつあります。特に年齢の高い層と若い層にとっては、情報の相対的な見方というものが非常に難しくなっていると思います。それは教育、学校の分野レベルもそうですし、私たちが日常的に年齢層の高い方々に対しても単にスマホの使い方を教えるだけにとどまらないような、インターネット情報との向き合い方みたいなものを、報道機関の皆さんと共にもっと広げていく取り組みが改めて必要だと思います。

【記者】

若者チャレンジ応援事業補助金についてお尋ねいたします。二次募集ということで、これは思ったより集まらなかったのか、それとも採択の基準が厳しいのか教えてください。

【市長】

両方あるかと思います。昨年よりは金額を増やそうということで力をいれていこうとしたものです。限度額10万円だと10件を想定して予算組みをしました。11件の応募があって、審査結果は、もう少し充実した提案をしていただかないと10万円を補助するには当たらないということで、6件ということになっております。我々のPRも、若者が自分たちがやりたいと思ったことは、こうした形で少しお金の部分で利用すればもっと積極的にできるということを改めて知っていただいて、予算額を大きく上回るような充実した提案がたくさん来れば、それはまた嬉しい悲鳴かなと思います。

【記者】

この事業に応募しようかなと検討している若者がいらっしゃると思うんですけれども、なぜ市長が若い人のアイデアを欲しいのか、なぜこの事業に応募してほしいのかという強いメッセージをいただきたいと思います。

【市長】

あまりシニカルなことを言うと今のご質問の趣旨とフィットしないかもしれませんが、私たちが今本当にこのアイデアを必要として困っているかということでは必ずしもありません。もちろん、我々が全く思いもつかないような素晴らしいアイデアをいただくということはゼロじゃないと思いますが、それよりも、やはりこの自分たちが主体的に何かをやれるんだ、そしてやろうとすれば、ともすればこの若い世代に目を向けようとしない政治とか市役所というものではないんだということを認識してもらう、実感してもらうということが大きな目的です。まだまだ女性と若者に選ばれるまち、女性と若者が挑戦できるまちということを我々はずっと言い続けてますが、じゃあそれだけの心構えをあなた方は予算という形で示してくれてるんですか、本当に声を上げたら実現ができるんですか、というところの入り口として、今回のこの事業というのは位置づけています。これだけではございませんけれども、役所の年功序列の組織だと、どうしても若い世代は決定権が極めて薄いものですから、若い世代との共感の作り方というのがうまくいってないところが、今までもこれからもまだあると思います。そうしたことを少しでも距離を縮めて、共にできるんだということを、ささやかでも感じていただくことが目的です。

【記者】

今回で予算枠を使い切らない場合、3次募集までいくんでしょうか。

【市長】

それは担当がまた考えるかと思います。

【記者】

乗鞍の脱炭素先行地域が残念ながら辞退ということになりましたけれども、まず市長の受け止めをお願いします。

【市長】

環境省が脱炭素先行地域という制度枠組みを作り、令和4年4月に第1回の選定結果で21都市の中に選ばれました。しかし、脱炭素社会の実現は日本全体にとっても、ましてや地方自治体にとっても意味があるのか、生活にどんな得があるのかという問いが先行する状況でした。そこで、条例や基本計画の作成、地域エネルギー会社設立といった取り組みの一つとして、この制度枠組みを積極的に利用しようとスタートしました。ちょうど乗鞍高原を含む中部山岳国立公園が環境省のゼロカーボンパークに選ばれ、環境省と松本市・高山市で「松本高山Big Bridge構想」いうことで、乗鞍高原を環境・観光・暮らしの三つの軸で盛り上げていく中での一つでした。私たちも地元の皆さんも大きな期待を持っていましたが、小水力発電設備建設の資金繰りや5年間で計画を仕上げるという制度の要件を満たせないという状況に立ち至り、代替策として太陽光発電もこの半年余りその最後の可能性を探ってきましたが、本来の在り方から大きく乖離(かいり)しているため辞退をするということに至りました。これまでに辞退した自治体は、奈良県の山郷町、兵庫県の姫路市に続き、松本市が三つ目です。市民や地元の皆さんに大きな期待を抱かせていた事業が頓挫したことは残念です。しかし、乗鞍高原はこのまま制度枠組みは使えなくなりましたけれども、この間太陽光発電設備の導入を事業者の皆さんに積極的に進めていただく機運が非常に高まってきましたし、薪ストーブの導入などもが進んできていますので、松本の中でも乗鞍高原が引き続き脱炭素社会の牽引役として、それが観光地としての魅力を高めることにつなげていけるように、我々としても引き続きさまざまなバックアップをしていきたいと思います。

【記者】

その中でなんですけど、ちょっと個人的な意見も入ってしまいますが、急に資材費が高騰して、だけれども国の交付金の額は変わらない、かつ5年少し猶予はあったと思いますけど、6年程度というスケジュール感が決まっているこの制度枠組みの融通の効かなさというのも、実現できなかった背景にあるのかなとは思っています。市長としては、特に小水力ですけれども、この脱炭素先行地域についてはどういう課題があって、どうすれば小水力できたというふうにお考えかおしえてください。

【市長】

ご指摘を受けたことは、我々も特に担当部署は非常になかなかじくじたる思いの中で続けてきたことでございます。一つはやはり、この5年という期限がもう少し柔軟に延長ができれば、まだ活路を見出せたかなというのが一つございました。一方で、国として全国今はもう50カ所ぐらいになっていると思いますが、そうしたものをしっかりとマネージしていくという上で、柔軟性を持つことは難しいという回答でした。資材費の高騰に対して予算枠組みが従来レベルに留まっていることは、多くの公共事業にとって壁になっています。この点については、脱炭素先行地域枠組みにとどまらず、上振れした税収をどこにどういうふうに振り向けるかと。今回の参議院選挙ではそれを家計にということではありましたが、最終的には市民の利益につながる公共事業の単価設定や扶助水準にもできるだけ早く中央政府に対応してもらうということは、我々の立場からすると非常に必要なことでありますし、今回の脱炭素先行地域も一つの糧として、できる限りそうした声を中央や県にしっかりとつなげていきたいと思っております。

【記者】

22日に記者会見があった市立病院の医療事故に関連しまして、市長が昨日の臨時会でもおっしゃっていたんですけど、原因背景の調査を踏まえて産科と分娩の継続をするかどうか判断するということなんですが、今現在の進捗と今後継続するか休止したままにするかどうかの判断について、どのようなスケジュールで進めていくかお伺いさせてください。

【市長】

現時点では、先週の記者会見以降大きく進んでいません。継続するのかしないのかの判断は、関係者の意見をしっかり聴取の上で行います。

【記者】

食肉処理施設の関係で、市長は先ほど2026年末(すえ)までに当初は求めていたというようなふうにおっしゃっていたと記憶しているんですけど、もともとしては26年末(まつ)というふうに発表されていたかと思いますが、末(まつ)でよろしいでしょうか。

【市長】

言葉の使い方の問題ですね。31日なら31日を排除するというつもりはもちろんありませんし、一方でギリギリになるというのはあまり想定もしていません。その上でどちらの方が適当は、改めて確認してお答えします。

【秘書広報室】

以上で市長定例会見を終わります。

※AIにより文字おこしを行い、編集したものです。実際の発言とは異なる部分があります。