本文

市長記者会見 令和7年(2025)6月10日

記者会見の内容

令和7年6月10日 市長定例記者会見

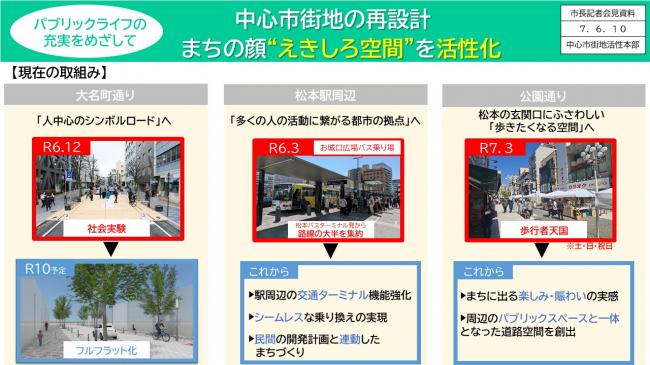

【資料1 パブリックライフの充実をめざして 中心市街地の再設計 まえの顔“えきしろ空間”を活性化(1)】

【市長】

私から2点ご報告します。

まず、6月議会にも関連予算を計上させていただきました中心市街地の再設計に向けた取り組みについてです。3月に松本市中心市街地再設計検討会議からいただいた提言を具現化していきます。これは、松本市にとって再重要課題の一つです。この具現化に当たりましては、提言の中で、今年度から令和9年度までおおむね3年以内に、市の計画への反映、事業への着手ということが求められています。こうした具現化を重層的に進めていく必要があるということで、今回その予算計上させていただいた三つの取り組みがあります。

一つは、総合戦略局中心市街地活性本部が中心的なハブの役割を担うわけですが、えきまえエリアビジョンを策定します。これは、我々は「えきしろ空間」と名付けておりますが、松本駅から松本城までの間の中でも、特に松本駅お城口周辺につきまして、民間開発を進めていただくに当たっての基本的な松本市としての方針、更に、道路や公園といったパブリックスペースが十分有効に活用できていないという面もございまして、こうしたものを再設計する方針などを定めるものです。また、えきしろ空間の中でも一番下側(資料1)のオレンジの部分、松本駅東地区に当たりますが、この松本駅東地区についての具体的な景観と機能の両立を計りながら、ルールを作っていく、利活用のイメージを共有するものとして、デザインコードと呼んでおりますが、これを都市計画課が中心となって策定します。提言では、都市機能をこの地区に配置するという事が謳われておりまして、どのような都市機能をどのようなルールのもとに配置していくかということを定めるものです。

そして三つ目は、松本駅お城口周辺は鉄道とバスの交通ターミナル機能を有しており、この機能強化がにぎわいづくりや市民の皆さんの利便性向上には欠かせないということで、駅とまち全体をつないでいくターミナル機能の強化の構想を、JR東日本・アルピコ交通株式会社と連携して、交通部が検討していきます。

この三つの取り組みを並行して、今年度から来年度にかけて行い、中心市街地の再設計の事業着手に進んでいきたいと思っております。

【資料2 資料1 パブリックライフの充実をめざして 中心市街地の再設計 まえの顔“えきしろ空間”を活性化(2)】

すでにえきしろ空間においては、大名町や公園通りなどで具体的な動きも進んでいるわけでございまして、大名町につきましては、将来のフルフラット化、人中心のシンボルロードを目指して、昨年12月に社会実験が行われました。また、公園通りについては、歩きたくなる空間を目指して、今年一部の区間ではありますが、歩行者天国を定期化するといった取り組みをすでに進めております。

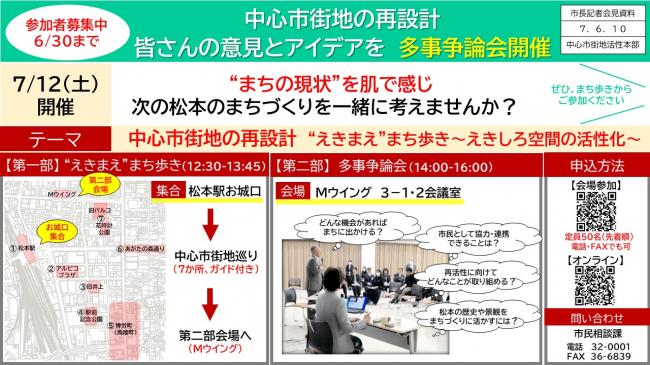

【資料3 参加者募集中6/30まで 中心市街地の再設計 皆さんの意見とアイデアを 多事争論会開催】

松本駅周辺と併せて、民間の開発と連動したまちづくりを現在進行形で進めております。こうしたことを踏まえまして、是非市民の皆さんに参加をしていただきたいという取り組みを、来月(7月)12日に開催いたします。多事争論会の変形バージョンと言いますか、実際の議論をしていただく前に、松本駅から出発して中心市街地をまち歩きしていただいて、今のまちの状況を肌で感じていただいた上で、中心市街地の再設計、えきしろ空間の活性化というテーマで多事争論会を開催したいと考えております。

このまち歩きは、ピンクで示した7箇所(資料3)を、専門家のガイドと一緒におよそ1時間あまり歩いていただいて、その後多事争論会をMウイングで開催いたします。今月(6月)の30日まで参加者を募集しておりますので、ぜひ大勢の市民の方に参加をしていただきたいと思います。

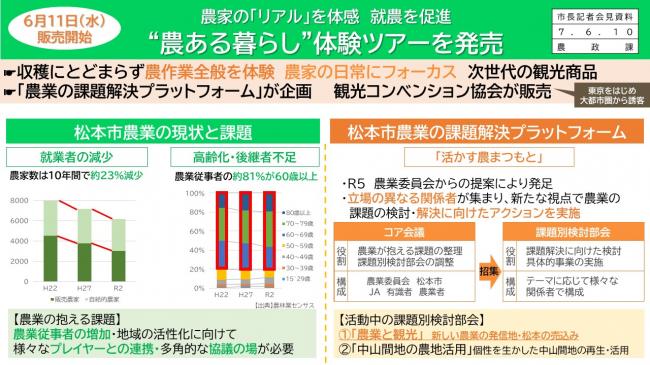

【資料4 6月11日(水)販売開始 農家の「リアル」を体感 就農を促進 “農ある暮らし”体験ツアーを発売(1)】

もう1点は、農家の皆さんのリアルな日常を体験していただいて、新規就農者をより引きつけていこうという取り組みについてです。

左(資料4)でまとめております松本市の農業の現状は、農家の数が10年間でおよそ23%減少し、現在農業に従事されている方の81%は60歳以上の方々です。就業者の減少や後継者の不足という状況の中でどうやって農業従事者を増やしていくか、取り分け若い世代の農業に挑戦したいという人たちを引きつけていくかというのが、松本市の、あるいはこれは松本市に限りませんが、農業の課題と捉えております。そうした中で、令和5年に松本市農業委員会が立ち上げました、松本市農業の課題解決プラットフォームという枠組みがありまして、この枠組みは農業委員会の皆さんの他、JA・有識者・農業者・松本市も加わりまして、コア会議を設け、そこで現在二つの課題別の検討部会という形で取り組みを進めております。そのうちの一つが農業と観光というテーマでの検討部会を進めておりまして、ここの部会から、具体的な企画として次のようなものが提案され、これから実行に移していこうというものです。こちらが大人の農業体験と銘打ったツアーの紹介動画30秒ほどですので、ご覧ください。

【資料5 6月11日(水)販売開始 農家の「リアル」を体感 就農を促進 “農ある暮らし”体験ツアーを発売(2)】

この体験ツアーは、農ある暮らしを実際に体験していただいて、収穫にとどまらないさまざまな農作業全般を体験、見学していただいて、農業に関心があり、いずれ農業をなりわいにしていきたいと考えている方々に参加をしていただきたいと思います。

先ほど申しあげましたように、課題解決プラットフォームが企画をし、松本市観光コンベンションが販売するものです。日程は9月・10月・11月のいずれも土曜日で、4回企画しております。料金は8,500円で、今井地区の農場を見学し、体験をしていただくものです。

こちらにその特徴を五つまとめておりますが、味覚の体験も、複数の品種を食べ比べていただいたり、その品種や育て方、あるいはその味覚を、実際に生産した方々から詳細に解説してもらったり、自動選果機による選果を体験していただいて、農業を取り巻く最新技術の紹介をしていただいたり、実際に地元の農家との交流などをツアーの内容に盛り込んでおります。農業と観光という視点を盛り込みながら、大都市で働いているけれども、自然や農業に関心を持ち、移住や就農という可能性を模索している皆さんにぜひ参加をしていただけるように、PRをさせていただきたいと思っております。

私からは以上です。

【記者】

中心市街地の再設計の件でお伺いいたします。これまで中核エリアとしていた区域を「えきしろ空間」と名称を変更された件でお伺いしたいのですが、これは市長からの指示によるものですか。また、名称を変更した意図をお聞かせください。

【市長】

中心市街地の中でも松本駅から松本城までの楕円で示したあたりを中核エリアと称しまして、今回、松本駅周辺をはじめとした区画整備から50年あまり経ったこのタイミングで再設計という取り組みを行おうということでスタートいたしました。中核エリアという表現は、中心市街地の中でも限定した範囲だということで私が使っていた用語ですが、今回、検討会議の提案を受けて、総合戦略局の中心市街地活性本部が、先ほどご紹介したような重層的な取り組みをしていくに当たって名付けました。「えきしろ空間」という呼称は、報告を受けて、非常に分かりやすいなということで、これを使っていこうとなりました。駅と城をひらがなで表現して「えきしろ空間」ということが、市民の皆さんに、中心市街地というちょっと漠然とした範囲よりは、より限定した、今私たちがいろいろな課題も抱えていますけれども、やはり松本城を中心として、松本駅からのこのえきしろ空間を、ここに都市機能を集中させて、にぎわいを出していくということをより集中的に行っていこうという意図を込めたものでございまして、ぜひ市民の皆さんにも、名称だけではなくてこの目指すところを共有していただければと思っております。

【記者】

多事争論会についてお伺いします。議論の前に歩かれるということなんですが、これは市長も一緒に参加されるんですか。

【市長】

まだ日程調整までは進めておりませんが、できればそうしたいと思っております。

【記者】

7カ所のポイントを回られるみたいなんですけれども、ここは再設計が必要なポイントとして7カ所を選ばれたのですか。

【市長】

見ていただければ分かるかなと思いますが、例えばマル2のアルピコプラザ、マル3の旧井上、そしてマル7の旧パルコ。これは、閉店をしたり、この後再整備が予定されたりしている拠点の施設ですし、マル4の駅前記念公園、パルコの向かいにあるマル5の花時計公園は、先ほどパブリックスペースという言葉を使わせていただきましたが、松本市の公共空間で、もっと活用方法を考えた方が良いんじゃないかという検討会議からの提言でも指摘されている場所ですので、ポイントとなる場所を回るということです。

【記者】

中心市街地について2点伺います。まず、駅前エリアビジョンをこれから策定していくことになるかと思うんですけれども、民間開発に対する市の基本的な方針っていうのは、どのようにお考えでしょうか。

【記者】

一つは、景観とにぎわい、あるいは建物の建設をはじめとしたどのような機能を持たせるかということ、この両立が非常に大事だと思っております。松本市が松本城を中心に北アルプスの景観が非常に充実をしているというこの根本が損なわれないように、これまでの積み重ねてきた景観計画などを大切にしていくということの必要性と、この駅前、先ほども具体的にさらにこの東地区という部分につきましては、よりこの高次の都市機能を集積し配置するということが必要だという提言もいただいておりますので、この民間のこれから投資が行われて新たな建物の建設・整備といったことが進められていく上で、景観の配慮、具体的には例えば高さの問題をどう考えるのか、あるいはセットバックをして、この容積率は緩和するけれども、景観や市民や来訪者の皆さんが歩いて楽しめるということにどう調和を取っていくかといったことを検討していくということです。

【記者】

ちなみに、民間開発っていうところで言うと、現状を、パルコ跡地ですとか、旧井上とかありますけれども、市長の方で把握しているところを教えていただけますか。

【市長】

駅前と謳っていることもあって、基本的にこの松本駅東地区あるいはそのお城口周辺が中心になると思っています。パルコにつきましては、建物をそのままどのように利用するかという方向になっていますので、もちろん三の丸エリア以外の部分までを対象エリアにしているのが駅前エリアビジョンですので、パルコの周辺や花時計公園周辺も対象エリアに入っていますが、民間開発はおおむね10年以内に予想されるというのは、松本駅東地区を中心としたエリアだと認識しています。

【記者】

駅のターミナル強化では、アルピコ交通、JR、市の3者で話し合いの場が定期的に行われてきました。これまでの協議と今後の協議の違いはありますか。

【市長】

3者でテーブルに着いての話は、4年前、私、JR東日本の長野支社長、アルピコ交通の社長の3人でターミナル機能強化を進めていこうという確認のもと、できることから着手しようということでした。具体的に動いたのは、路線バスの大半をお城口広場に集約したことがまず第一段です。状況が大きく動いたと認識しているのは、パルコを引き金に旧井上の閉店もあり、5年、10年という期間に松本駅東地区を再設計・再整備しようと呼びかけ、アルピコ交通も計画・構想を温めてきました。JR東日本もコロナ前にはNEXT10(ネクストテン)という松本駅周辺の整備の考え方を示していました。こうしたものを大きく動かそうという機運は3者の間でも高まっています。まだ具体的に何か決まっているわけではありませんが、このタイミングでやるなら、3者が大きな方向性を共有しながらやっていく必要があるという認識は、検討会議のメンバーにJRやアルピコの皆さんにも入っていただいてこの議論を進めていく中で高まっています。これまでの取り組みよりもスケールの大きな、視野の広い取り組みを進めていきたいと考えています。

【記者】

松本マラソンの検証委員会が設置されました。2カ月後に提言書を市長のもとに提出しますが、検証のポイントを教えてください。

【市長】

私たちとしては庁内で担当者への聞き取り、事実関係の調査と把握、公表についてできる限りのことを行いました。今年度の大会を中止として、来年以降松本マラソンの開催を続けていけるのかどうかを改めて考えなければいけません。議会に私たちの考えを報告し、協議をお願いした際に、第3者による検証が不可欠というご指摘をいただきました。そこで、行った調査内容、確認した事実関係をできる限り詳細に委員の皆様にご説明し、我々も把握したことが正しく適正な物なのかどうかを検証していただくのが一番かと思います。その上で、これも議会から指摘がありましたが、一連の職員の行為が法令に照らして問題があるのかどうかを、法律の専門家、会計の専門家の皆様に検証し、報告していただきます。

【記者】

議会での提案説明でザルツブルクに行かれるという発言がありましたが、どのような交流をしていきたいと考えていますか。

【市長】

ザルツブルク州知事名での招待をお受けして、世界三大音楽祭、モーツァルト生誕の地であるまちと音楽祭を、市長の立場、市民を代表する立場として、しっかりと目に焼き付けてくることが最大の目的です。その上で、これはまだ相手方との調整途中ですが、滞在期間は短いですが、州知事あるいはその代わりとなるような立場の方と意見交換をし、音楽とアルプスという共通の価値観を有するまち同士がどのような交流をしていけるのかということの基本的な認識の確認ができればと思っています。これは双方とも意識していることだと思いますが、ザルツブルク音楽祭とセイジ・オザワ松本フェスティバルは、世界的評価としては差があるかもしれませんが、小澤征爾さんが創設し、世界に十分通用するレベルのオーケストラを有しているOMFとどのようなつながりや関係を持てるのかについても、確認や意見交換ができればと思っています。

【記者】

友好都市の締結を視野に入れたものなんでしょうか。

【市長】

姉妹都市、または友好都市、いろいろな呼び方だったり内容だったりありますが、歴史的な経過を積み重ねて今四つ姉妹都市があります。松本市は、コロナ前とは比較にならないほど多くの外国人に訪れていただき、国際色豊かなまちになっています。松本で生まれ育った子どもたちだけでなく、地方都市まつもとに居ながらさまざまな交流ができることは非常に意義あることです。何らかの形で関係性を持てた国々や外国の都市との関係性は、ザルツブルクに限らず広げていきたいのが松本市の基本方針です。今回、どのような将来的な関係性を築いていけるのか、その足場を築くような訪問になればと思っています。

【記者】

農ある暮らし体験ツアーを発売という話ですが、これは課題別検討部会の農業と観光というテーマで発動された部会でこういうツアーを企画されたということですが、農業をやりたい観光客というよりは、農業をやりたくて移住を具体的に考えている人が対象になるかと思います。

【市長】

どちらかというとそうです。

【記者】

移住希望者向けのツアーで、農業テクノロジーを体験したり、共選所の見学をしたりというのは観光という感じがしないです。

【市長】

一般名詞で「観光客」という方々を想定はしていません。ではなぜ農業と観光の部会から出てくるのか説明します。この農業と観光という課題別検討部会の中心になっている農業者が、今井地区の横山さんという方です。横山さんは、農業の将来展望、後継者不足、従事者不足を解決するために、観光的手法を農業に取り入れ、自分たちのなりわいも、生産物を作るだけでなく、収穫したものを食べに来ていただく、それだけでも価値はありますが、遊休農耕地を景観も楽しめるスペースとして整備し、収穫物を食べてもらうだけではない付加価値を提供できるのが将来的に必要なのではないかと考えておられます。横山さんは、農業と観光というワーディングを使い、「農業観光」という視点を持っています。自分たちがやっていることをよく知ってもらうことが、若い世代の農業従事者を惹き込むことに繋がると考えています。

農ある暮らし体験ツアーも観光的手法の1つです。一般の方が参加することを排除しているわけではありませんが、自分が農業をやるなら、昔の作物の作り方と同じなのか、スマート農業になっているのか、美味しいリンゴやブドウがどのように作られているのかといった専門的な知識を直接伝え、新規就農者の裾野を広げることにつながるという企画です。観光とは何かと言われると、スパッといかないんですね。資料を作ってもらう際に、担当職員と農業観光を大事にしている横山さんの意図をうまく伝えながら、ツアーがどういうものなのかを一般の皆さんによく伝えていく工夫をし、動画も使ってお知らせしています。記者の疑問、指摘は、そうですねというところはもちろんあります。

【記者】

将来的には、ここから発展して観光客的な人が農業者の実体験を見たり…

【市長】

観光客的な方というか、少し敷居を下げながら、農業をチャレンジしやすい環境を作ることで、裾野を広げ知ってもらうことと、将来的に今井の皆さんがこういう人たちにも参加してもらえれば、生産物を収穫するだけでなく、そこで食べていただく、その場所は従来の道の駅にとどまらない、デザイン性のあるスペースを提供したり、アルプスの景観と合わせて体験していただいたり、農業というものの枠をもっと広げていくことに、観光というワーディング、観光は「光」を「観」ると書きますので、松本で作る果物や野菜という光を実際に見たり体験したりしてもらうことを新しい農業の枠にしていきたいというのが、企画者の思いです。私たちも、それはこれからの農業の可能性を高めていく視点として、おもしろいなと思いました。「農業」と「観光」という言葉をどうしても入れてくれと資料作りで入れたので、分かりにくい部分もあるんですが、そんなところです。

【記者】

観光という要素を入れたところについてはお話を伺ったとおりだと思います。面白いですね。興味があるのですが、地元の人で就農に興味ある方も参加していいのかどうか、観光という要素が全面に出てしまうと、「観光客向けなのかな」みたいな感じになり、地元の人は…と取られかねないので、門戸が開かれているかを確認したいのが一点です。もう一点、就農、もしくは都市部から来てもらう移住も含めた支援策、促進策の一つだと思うのですが、今回はコンベンション協会さんでやっていただいていると思うのですが、市から移住相談や新規就農といった全面的な支援もこのツアーの中に盛り込めているのかどうか、確認させてください。

【市長】

まず1点目は、松本市内の皆さんが参加していただくことも想定しておりますので、幅広い方に参加していただければと思っております。

2点目については、今回は当初予算にも盛り込みましたが、農業を始めようとする皆さんには、他の産業とは少し区別をして、移住されて農業をされる方には住まいの助成を行うことになっています。今回のツアーのプログラムにそうしたものを組み込むということには今のところなっていませんが、こうした情報提供を、観光コンベンションと連携して取り組んでいきたいと思っております。今まで、今井地区がそうでしたが、農業にチャレンジしたいと思っているのに二の足を踏んでしまうことの一つが住まいの問題です。家族を持っておられる方が、いきなり家を構えて家族と共に移住してくるのは現実的でない中で、まずは自分がトライアル的に農業を指導してもらう方についてやろうというときに、住まう場所が見つからないとか、農業をしている方々が希望を受けて提供する住まいが、市街地ならともかく、なかなかアパートやマンションがあるわけではないといったこと。しかも、これは農機具をある程度保管できる場所もあっての住まいという農業特有の在り方です。いずれにしても、住まいの問題は就農をするときの大きな課題だと思っておりますので、助成制度だけではなくて、情報提供をどうするか、今回こうした取り組みを行いますので、農政課や移住交流推進室などの情報提供を意識していきたいと思っております。

【記者】

元地域づくりセンター長の着服の件でお伺いいたします。課長級ということで、任命責任を市長はどう捉えているか教えてください。

【市長】

今回の問題は、一職員の立場の着服問題ではないと思っております。課長クラスでございますので、私にとっての最大の責任は、ふさわしくない行為をする人間を、人事権を行使してその地位に付けていたということだと思っております。

【記者】

取材だと、あまり地域と積極的に打ち解ける人材ではなかったようですが、その辺りは見抜くことはできなかったのですか。

【市長】

4年間、地域づくりセンター長をやっております。記者が指摘されたような期間や部分もあったと聞いておりますが、そうでなかった評判も、私の受けた報告に入っておりますので、一概に4年間ずっと非常に不適切な状況だという認識は持っておりません。問題を起こす人間が、2千人を超える松本市の職員の中で選ばれて管理職になった人間にいたということに、非常に大きな問題があると申しあげております。

【記者】

再発防止でコンプライアンス研修や倫理研修を見直すという言及がありました。どのように見直されるのでしょうか。

【市長】

担当の人事課にしっかりと検討してもらいます。

【秘書広報室】

以上で市長定例会見を終わります。

※AIにより文字おこしを行い、編集したものです。実際の発言とは異なる部分があります。