本文

市長記者会見 令和7年(2025)4月2日

記者会見の内容

令和7年4月2日 市長定例記者会見

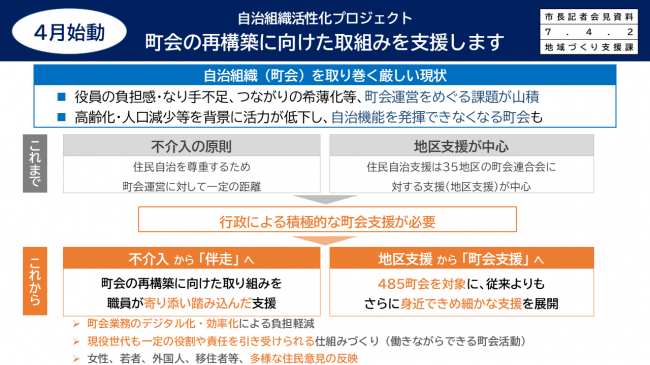

【資料1 自治組織活性化プロジェクト 町会の再構築に向けた取組みを支援します(これまでとこれから)】

【市長】

私からは、4月からスタートします自治組織活性化プロジェクトについてご報告いたします。松本市において自治組織は町会にあたりますが、ご存知のように加入率が年々低下をしておりまして、令和6年度の加入率は74.1%となりました。20年前の平成の大合併で、4村が合併した際の加入率が85.6%。さらに平成元年まで遡りますと94.3%となっておりましたので、そこから比べると加入率が20%減少しております。それに加え、高齢化によって役員の負担やなり手不足といった状況になり、ごみをはじめとした環境美化、災害対応、移動支援といった課題が山積している中、自治機能を発揮できなくなる町会も出始めております。これまでの町会に対する松本市の基本的なスタンスは、住民自治を尊重するため町会運営に対しては、不介入の原則として一定の距離を置いて対応をしてきました。また、35地区の町会連合会という比較的大きな単位を念頭に置いて、支援をすることが中心となっておりました。こうした中、町会を取り巻く厳しい現状を鑑みたときに、行政による積極的な町会支援が必要という認識に立ちまして、この4月からは不介入から伴走へ、そして地区支援から町会支援という基本的な方針のもと、町会の再構築に当たりたいと考えております。伴走につきましては、職員が寄り添い、町会の再構築に向けて踏み込んだ支援を行っていくことと、485の町会を対象に、より身近できめ細かな支援を行っていくことが基本的な方針でございます。町会業務のデジタル化、効率化による負担軽減や現役世代も一定の役割や責任を引き受けられる仕組みづくり、そして女性、若者、外国人といった方々の多様な意見を反映していくことを目指したいと思っております。

【資料2 自治組織活性化プロジェクト 町会の再構築に向けた取組みを支援します(人的支援と財政的支援)】

【市長】

こうした取り組みを進めるにあたりまして、松本市の住民自治局の人的支援の体制、そして今年度予算化しました財政的支援の中身がこちら(資料2)にまとめたものでございます。人的支援につきましては、本庁において地域づくり支援課や地域づくりセンターのブロック代表が、大きな支援の企画を提示する役割を担います。また新たにブロックごとの地域支援担当を7名に増員いたしまして、支援要請を受ければ、それぞれの地域づくりセンターとともに町会に伴走していくチームとして、新たな仕組みづくりや補助金活用のサポートなどを行ってまいります。また財政支援につきましては、485の単位町会を念頭に置いた上限20万円のいわば小回りの利く補助金と、昨年度からスタートいたしました、町会連合会やまちづくり協議会といった緩やかな協議体が行う大型事業を対象とした上限1000万円の補助金を活用していただいて、実組織による町会の再構築に取り組んでいきたいと思っております。松本市は行政の立場として、地域づくりセンターをはじめとした地域拠点の強化を進め、住民の立場からは、実組織の再構築や共働き、共育てを前提にした必要十分な共助といった令和の時代に即した地域の在り方を、皆さんとともに模索していきたいと考えております。

私からは以上であります。

【記者】

町会の加入率が落ちているとのことでしたが、加入していない人へ「加入するとこんないいことがある。」といったメッセージをお願いします。

【市長】

残念ながら「こんないいことがある。」というものが、いきなり出てくるものではないと考えております。一方で、今なぜ町会の加入率が下がっているのか、あるいは移住をしてきた方や若い世代の人たちが、なぜ町会に加入していないのかということに、しっかり目を向ける必要があると思っております。先ほども申しあげましたが、共働きと共育てが大半を占めるようなライフスタイルになったときに、従来のような紙ベースの書類や手続きが前提になっていたり、あるいは平日の日中時間帯に会議や集まりが頻繁にあるようでは、現役世代の人たちが参加をしようと思ってもできないといった現状があります。ですので、これからの時代の町会活動では、そうしたことを変えていくこと、さらには地域での助け合いや支え合うことに必要な活動に限定されているのかどうかが問われていくと思います。昭和の時代に必要だった連帯を目指した活動や催しが、今の時代に必要なのかどうかの問い直しは欠かせないと思っておりまして、それが必要十分な共助、つまり過不足のない支え合いになると思います。それぞれの町会の皆さんに対して、今申しあげたようなことを共感していただいて、町会も変わっていくということを目に見える形で示していきたいと思っております。そうしたことを広く市民の皆さん、町会未加入者の皆さんに伝えていくことで、自分たちが住んでいる地域において、環境美化や防災、移動支援などの一定の負担を引き受けてやっていく必要があるということを分かっていただくことが、ご質問に対して我々が伝えたいメッセージであります。

【記者】

町会についてお尋ねいたします。町会の加入者が減っている一番の理由はどこにあるとお考えでしょうか。

【市長】

繰り返しになりますが、共働き、共育てといった今の暮らし方、働き方にマッチしていない部分が多々あることが一番だと思っております。

【記者】

私は町会に入りませんでした。理由は町会の入会金の高さにあります。1万5千円に公民館の建設費用の償還が終わっていないため7万円がプラスされ、払いたくても払えなくて入ることができませんでした。入会金を調べてみますと、各町会によってすごくばらつきがありまして、10万円近くするところから、一方では祝金として入会すると町会からお金を出してもらえるといった努力をされている町会もありました。入会金について、市長はどのようなあり方が今後望ましいと考えているのか教えてください。

【市長】

基本的に入会金は、それぞれの町会が今までやってきたことを続けていく費用、また活動をしていくのに必要な費用からはじき出されていると考えています。何か個人的な利用で入会金が高くなることはないと認識しております。そうなると、先ほど申しあげたように、昭和の時代には地域の連帯や絆を維持し、高めていくために必要とされた催しや活動の費用が今本当に必要なのか、そういった活動や催しがそもそも必要なのかというところに目を向けることが入会金の抑制、縮減につながるものだと思っております。金額はいくらでなければならないといった出発点ではなくて、本当に必要な活動や催しが何か、未加入者の皆さんの視点もしっかりと受け止めて、取り組んでいくことが必要だと思っております。一方で、今ご指摘いただいたように、おそらく町会の入会金にもばらつきがありますので、「こちらの町会ではこういう活動に絞られているから、この入会金で活動できている。」といった事例を住民自治局としてしっかり把握をし、なおかつ情報提供していくことが必要だと思っております。それによって、「いい事例があるじゃないか。」と見直しや改革を促していくことが、この問題において行政のまずやるべきことだと思っています。その上で付け加えれば、先ほど不介入の原則を伴走へと申しあげましたが、あくまでも自治組織ですので、最終的には地域の皆さんの総意として、どんな活動をし、どんな金銭負担をしていただくのかを決めていくことに変わりはないと思っています。今の入会金の話もそうですが、できるだけ地域の皆さんが参加意欲を持ち、新たな合意形成をし直すプロセスに私たちがつなげていくことが必要だと思っております。

【記者】

不介入の原則についてですが、例えば町会内のトラブルや困った課題に対し、市が中に入って積極的に関わるという解釈でよろしいでしょうか。

【市長】

こちら(資料2)に支援要請と書かせていただきましたが、例えば、単独の町会としてこれから成り立たないぐらい住民の数が減っている、あるいは今の加入の問題で結果的に役員のなり手がいない状況がすでに起きつつあります。そういった事例であれば、どうしたらいいのか、どのような見直しをどのような方法で行うのかといったことを住民自治局が受け止め、一つ一つの町会に対して具体的に伴走支援をしていきます。今おっしゃられたトラブルがどういうものを指すのか、住民同士の民事トラブルといった話ではないと思いますが、例えば未加入者の皆さんが、町会に関わるおかしな点についてもう少し改革ができないかといったことは、我々が想定をしている伴走支援の1つだと考えております。

【記者】

町会の支援に関連してお伺いします。昨年の12月に城東地区で行われたジモトで座談会において、民生委員の改選が12月にあり、委員を町会から推薦する負担が大きいという声が出ていました。改選期までに、民生委員の業務範囲や活動費、町会から推薦するといった選出の在り方を見直していきたいとおっしゃりましたが、現在どのような形で見直しの作業が行われているのか、またどの程度進んでいるのか教えてください。

【市長】

まだ現在進行形ですので、10月までに何らかの見直し案をまとめます。先ほどの町会との関わりという意味では、民生委員は町会にも、あるいは住民自治局にも関係しますが、基本的には健康福祉部が所管であります。ですので、私から健康福祉部に対して、地域から出ている声を踏まえて、どのような見直しをするのか検討をし、秋の改選期から実行できるようにと指示を出しております。

【記者】

今、庁内で検討されているということですか。

【市長】

そういうことです。

【記者】

市長の発言で、実際に民生委員の皆さんのご意見をお聞きするとおっしゃっていますがどうでしょうか。

【市長】

それも庁内検討の一環だと思っております。

【記者】

そういったことも庁内のプロジェクトや組織の中で進めていくということでしょうか。

【市長】

健康福祉部の作業として進めていきます。

【記者】

民生児童委員の活動は多岐に渡っており、なり手がいなくて自分自身が民生委員に見てもらうような年になっても、まだ民生委員をされている方が各地区でたくさんいらっしゃいます。活動がかなり広がっている中、1万円の活動費が少ないなどの意見も出ていますが、額に関して市長はどのようにお考えでしょうか。金額で言えば、安曇野や塩尻は、松本よりも高いそうです。

【市長】

そのことも含めて検討を指示しております。

【記者】

今の時点では、金額に関して具体的なものはないということでしょうか。

【市長】

そのことも含めて検討、見直しを指示しております。

【記者】

3月31日で、松本駅前の井上百貨店が営業終了となりました。長年、松本駅前の顔として、集客力を誇る大型店として続けてきましたが、今回閉店に至ったことに対する市長の受け止めと、今後の松本駅前はどういう在り方で行くべきか、考えをお聞かせください。

【市長】

繰り返し申しあげておりますので同じことになると思いますが、駅前周辺の区画整理から50年程度が経過をし、古いものと新しいものが入れ替わる街の新陳代謝の時期と重なったと思っておりまして、悲観的に捉えすぎるのではなく、新しい未来に向けた松本の中心市街地の在り方を問い直し、これから前に進んでいくチャンスと受け止めております。先月の検討会議からいただいた提言に基づいて、再活性に向けたそれぞれの取り組みをできるだけ速やかに加速していくことが、我々の令和7年度の責務だと考えております。

【記者】

井上百貨店に訪れたご自身の思い出は何かありますか。

【市長】

どちらかといえば、井上百貨店が六九にあったころがちょうど自分が子どもの時代で、松本市に住む家族にとって晴れの場だったことを思い出します。私の両親も少し背伸びをして、子どもを着飾らせて買い物に行き、食事をすることが昭和40年代、50年代当時の松本のハレの場だったと思います。今の松本駅東地区に移ってからは、イトーヨーカドーなどの商業施設とともに街の中心を担ってきましたが、平成の半ば頃からは、そうした活況も失われていたのが現実だったと思います。そういう意味では1つの区切りを迎えており、これが中心市街地の空洞化、あるいは街の衰退といったことには決してならないと思っていますし、またそうならないようにしなければいけないと思っています。

【記者】

町会についてお聞かせください。住民自治を尊重するための不介入の原則をある種破ってといいますか、原則を取り払い、伴走という形で関与していくとのことでした。極論のような話ですが、例えば戦時中は町会や隣組という組織が、上位下達組織として翼賛体制を助長したというような捉え方もされると思いますが、やはり住民自治を尊重すべきだと私は思います。そこの歯止めについて、何か考えていらっしゃいますか。

【市長】

今の質問にて、破ってという表現をされているとすれば、私の説明が十分ではなかったかなと思います。不介入の原則をなくし、介入の原則に変えるということではありません。あくまで少し緩めて、我々がもう少し一緒になってやろうということであります。ちょうど戦後80年の節目にあたりますが、戦前の社会の在り方、あるいは戦前の記憶や経験を踏まえた日本人にとっての軍事や安全保障、住民自治といったあらゆることが、80年を経験したことによって、どこが今必要なラインなのか、また適正なラインなのかを二者択一や二極で語らないことが必要だと常々思っております。私もメディアにいましたので、報道の皆さんからすると住民自治の話も、AからB、あるいはAかBかといった整理をすることが1つ必要なのかもしれませんが、私としては、AからBにすべて変わることを意味しているわけではありません。伴走の言葉のとおり、あくまで主役は住民の皆さんです。今まで、住民の皆さんの問題だから我々はできることがありませんとか、これ以上は手を出しませんという姿勢が少し強すぎたということが、今回の不介入から伴走への変化の大本にあります。今、大勢の町会の皆さんからSOSが出ています。1期目も2期目も35地区を回っていますし、また地域づくりセンターにも、今までのような仕組みでは自分たちだけで成り立たないといった声も寄せられています。我々も負うべき責任を受け負って、必要十分な共助の在り方とはどういうことか、共に考えていくことが必要だと考えます。

【記者】

先週のオスプレイの緊急着陸について伺います。北関東防衛局長の説明は、それまで市と県で情報共有をしていた知り得た情報にとどまっています。日米地位協定もありますが、詳細説明もなく、情報提供が少ないことについてどのように受け止めていますか。

【市長】

2つのことについて、申し入れを行いました。どのような原因で予防着陸に至ったのか、詳しい経緯を速やかに公表してほしいということと、こうした事態が繰り返されないよう米軍側に伝えてほしいといった2点であります。この2点について、防衛省や防衛大臣が真摯に受け止めて、いろいろな形があると思いますが、何らかの明確な在り方を示してもらいたいと思っております。信州まつもと空港に、自衛隊機も含めて軍用機が着陸したのは初めてであります。今回、軍事目的に使用したと我々は考えておりませんが、初めての事例ですので、そうしたことがどうして起きたのか明確にしてもらう必要があると地元住民の皆さんは感じていると思います。私たちとしても、これから長野県とともに信州まつもと空港の発着便数を今以上に増やし、拠点性が高く、アジアや世界にもつながる空港として発展させていきたいと思っておりますので、そう考えたときに、地元自治体としては、地元の皆さんにとって懸念されるような事項を極力なくす努力を続けていく必要があると思っております。今回の事案だけでなく、地元住民の皆さんの安心、安全がしっかり担保された上での信州まつもと空港の積極活用でなければいけませんので、そういう観点から申し入れをさせていただきました。

【記者】

市長も懇談の最後に、4地区との協定について軍事目的の用に供さないと強調されていたと思いますが、そこの重みはかなり感じているということでしょうか。

【市長】

それは、地元の皆さんが非常に強く感じており、根本にあるということを私も認識しております。先日の神林地区の皆さんとの懇談会でも、空港ができたいきさつをお聞きいたしました。終戦直前に軍用目的の飛行場として整備をされ、終戦がもう少し延びていたら空襲の対象になった可能性もあるということを、今も先代の皆さんから語り継がれており、そのこともあって地元の皆さんは重みを感じておられました。そうした記憶をとどめておられることに対して、しっかりと思いを致さなければいけないと思っております。

【記者】

昨日(4月1日)、伊佐治副市長が就任されました。これまでの中野副市長や宮之本副市長の業務の積み上げとは変わってくると思いますが、伊佐治副市長にはどのような役割で、また職員時代や教育長の経験の強みをどのように生かしてほしいと考えていらっしゃいますか。

【市長】

議会でも答弁をさせていただいておりますが、こども部長、文化スポーツ部長、さらには教育長といったこれまでの経歴から、こども教育、あるいは文化・観光、そして住民自治の3つを1つの柱にして、伊佐治副市長の所管として整理をさせていただいております。健康福祉も含まれますが、伊佐治副市長にはそうした分野において、私の右腕としてリーダーシップを取ってもらいたいと思っております。中野副市長には総務、財政、さらには産業振興、環境エネルギーといった部分を中心に、所管をしてもらうことになっております。

【記者】

昨日、曽根原教育長も就任いたしました。曽根原教育長は、県教育次長からの就任ということで、県教委とのパイプや松本市の教育をめぐる課題も踏まえて、どういった役割を期待しているのか教えてください。

【市長】

曽根原教育長は、県の教育次長時代から伊佐治教育長のいわばカウンターパートとして、長野県の学びの教育改革を共に進めていただいた存在だと私たちは認識しております。伊佐治教育長時代、あるいは私が市長になって進めている子どもが主人公、そして教育の多様化・最適化、一人一人の子どもたちの個性や能力に即した学びの提供、あるいはそれぞれの地域特性や歴史に根差した個性ある公立学校を目指していく上で、適任ということでお願いをしました。そうした意味で、県教育次長の立場から松本市教育長になっていただいて、県が進めてきたものをより強力に推し進める力になってもらえると考えております。

【記者】

4月から市役所内にある飲料メーカーの自動販売機が変わりまして、電子マネーが使えなくなりました。松本市の公共の場にある自動販売機を調べてみると、市民芸術館や美術館にあり、松本駅は市ではありませんが、全て電子マネー対応の自動販売機になっております。今、現金を持ち歩かない人が増えており、現金を持たなくてもバスに乗れるように市が積極的に進めていく中で、市役所のデジタル化に逆行していると思いますが、市長の見解をお聞かせください。

【市長】

大変申し訳ありませんが、把握しておりませんでした。今初めて知りましたので、どういった背景があって、どういう理由でそうしたのかをまずは確認したいと思います。その上でということにはなりますが、おっしゃるようにキャッシュレス化をあらゆる分野で進めていますし、さらに進めていこうというのが松本市の基本的な立場です。電子マネー、あるいは少なくとも現金以外の購入方法ができなくなることは、私から見れば逆行と考えていますので、事情があるのかどうかをまずは確かめたいと思います。

【記者】

今日、バックパネルが新調されていますが、このバックパネルにした思いやコンセプトをお聞かせください。

【市長】

令和7年度からパネルを新しくしませんかと秘書広報室から提案がありましたので、案を考えてもらいました。今、私が背負っているバックパネルには、総合計画の基本理念である3ガク都のシンカをメインとして書き込み、3ガク都の象徴として北アルプス、松本城、開智学校をイラストとして描いて、今まで正方形だった模様をひし形にし、なまこ壁の形を具象いたしました。基本的には秘書広報室の職員が考え方を整理したもので、私も細かなところの注文を出し、作ったものであります。改めて今の松本市が目指していることや、今の松本市の価値を表現するものになったと思っております。

【記者】

今日の会見ではこちらにスマホが置いてあり、録画をしていると伺いました。録画している動画をどのように使われるのかご説明いただけないでしょうか。

【市長】

何か疑念があるということですか。

【記者】

一応記者会見のことですので。

【市長】

情報発信の在り方は多角化をしており、私の記者会見だけでありませんが、試行錯誤を繰り返しながら積極的にやっていこうというのが基本のスタンスとしてあります。記者会見自体は既に中継もしていますし、全編をホームページ上で見えるようにしておりますが、今の時代ですので、1分とか1分半といった、ある程度短いものとして出さないと見ていただけない部分もあります。今回そうしたものを試行的に出せないか指示をしたところであります。今まで3年ですか、職員もYouTube動画に出演し続けてきましたし、私も報道出身ですので積極的に情報発信を行い、しかも若い世代や現役世代の人も見やすい今の時代に即した形で模索を続けていきたいと思っています。

【記者】

例えば、具体的にこのSNSに載せる、またはページに載せるなど計画はありますか。

【市長】

今、私自身のインスタグラムもありますが、媒体に即したものが一体何なのかということを試行錯誤といいますか、続けていきたいと思います。これだけメディアの状況が変わっている中で、これをやりますと言って、やはり見合わせた方がいいということはいくらでも出てくると思いますので、あまり固定的に考えてはおりません。

【記者】

今日は試験的に設置しているということですか。

【市長】

試験というのが何を指すのか分かりませんが、できれば掲載したいと思っています。

【記者】

どこかの媒体に載る可能性はあるということですか。

【市長】

インスタグラムを少しずつやっておりますので、そこを1つ念頭に置いております。

【記者】

松本城の値上げについてお伺いします。桜も見頃を迎え、お客さんも訪れてくれると思います。その中で値上げの影響と、値上げについてどのように受け止めてもらいたいか、納得感を持ってもらいたいかお聞かせください。

【市長】

影響は、これから半年とかたったときに明らかになるものだと思っております。導入にあたって議会に対しても、あるいは記者会見の場でも説明をしてきておりますが、従来の料金が他の文化施設などと比べて非常に低すぎるという認識が庁内にはあり、値上げをしようとなりました。先ほど逆のお話の指摘も受けましたが、デジタル化やチケットレスといったサービスによって、待ち時間の解消などにも取り組み、外国人の方も含めて快適に観覧をしてもらうために値上げを行いました。当然、松本城は特別会計として観覧料をもとに城郭整備や周辺整備を行っておりますので、そうしたものに反映していきます。今、お堀の浚渫(しゅんせつ)や復元に着手をしておりますが、未来の市民や国内外の方々に向けて、より満足度の高い松本城を作っていくための値上げとして理解をしていただきたいと思っております。

【秘書広報室】

以上を持ちまして、市長定例記者会見を終了します。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。