本文

市長記者会見 令和7年(2025)2月10日

記者会見の内容

令和7年2月10日 市長定例記者会見

【資料1 第11次基本計画最終年 令和7年度 当初予算案「三ガク都のシンカ」を日常に(1)】

【市長】

私からは、今日(2月10日)議会に提出しました令和7年度の当初予算案についてご説明します。

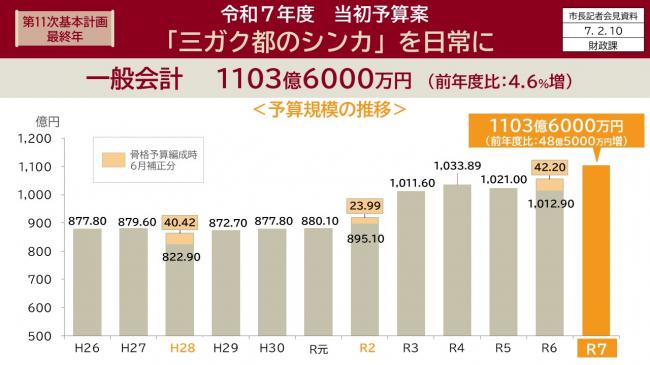

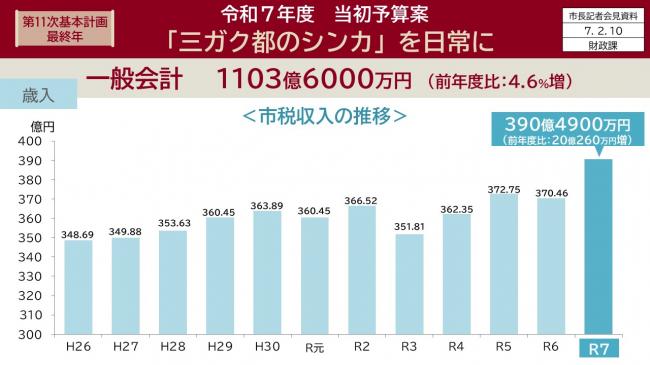

令和7年度は第11次基本計画の最終年、2030年に向けた総合計画の折り返しの年になります。この予算編成に当たりましては「『三ガク都のシンカ』を日常に」と。「三ガク都のシンカ」というのは、この総合計画の基本理念です。それを当たり前のものにしていくことが、今回の予算案での最大の眼目です。一般会計の総額は1,103億6千万円、前年度に比べて4.6%の増で、規模としてはさらに今年も過去最大を更新しています。

【資料2 第11次基本計画最終年 令和7年度 当初予算案「三ガク都のシンカ」を日常に(2)】

今回、予算規模が増えた主な要因をまず整理させていただきますと、白く示しているところ(資料2)が、国の制度事業に基づいて自動的に予算を組むものです。人事院勧告による人件費の増加や自立支援福祉事業費、私立保育所等運営事業費、児童手当給付事業費など、これらで合わせておよそ40億円余りです。それ以外に松本市の事業ということで今回の歳出増につながったものが、それ以外のところでお示ししているものです。市立病院の移転・新築に関わる波田中央運動広場整備事業費、最終処分場のエコトピア山田の再整備事業とそれに伴う山田地区のクラインガルテン整備事業費、廃止する四賀有機センターの事業費、小学校などで段階的に進めている長寿命化改良事業費、着手している旧市立博物館の解体事業費が、この金額の大きなものとしてあります。

【資料3 第11次基本計画最終年 令和7年度 当初予算案「三ガク都のシンカ」を日常に(3)】

その上で、この五つの重点戦略についての各事業を五つほどずつご紹介します。

今回、五つの重点戦略につきましては、これまでゼロカーボン、DXとそれぞれ1項目を設けていましたが、いろいろな形の立ち上げが今年度までに済んできているということで、予算の重点戦略としては、その二つを一つにまとめて「グリーン・デジタル戦略」とします。そして、これから我々としては非常に大きな課題になってくる地域拠点の強化、そのための「地域拠点戦略」という項目を一つ設けました。

【資料4 第11次基本計画最終年 令和7年度 当初予算案「三ガク都のシンカ」を日常に(4)】

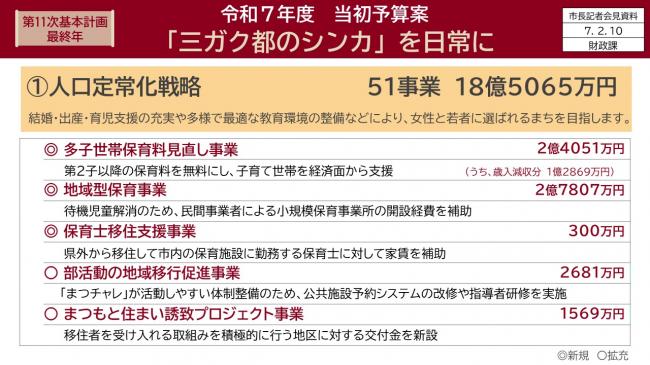

まず、人口定常化戦略についてです。主だったものを申しあげますと、すでにこの1月から18歳以下の子どもの医療費の窓口負担500円の無料化をスタートしており、その金額も大きなものですが、4月からスタートする第2子以降の保育料の無償化で2億4千万円余り。また、待機児童解消の一つのポイントと見ている3歳未満児の受け皿をつくるということで、民間事業者による小規模保育事業所を来年度に三つ開設することで2億7,800万円。保育士の移住支援ということで、県外から移住して市内の保育施設に勤務する保育士に対しては家賃を補助するという新たな制度をスタートをする予算。この他、部活動の地域移行を迅速に進めるための指導者研修や、学校の施設をはじめとした公共施設の予約システムを改修することで人と場所の提供を行っていくというもの、さらには、移住者を受け入れる取り組みを積極的に行う地区に対しての交付金を新たに設けるといった事業を予算化しております。

【資料5 第11次基本計画最終年 令和7年度 当初予算案「三ガク都のシンカ」を日常に(5)】

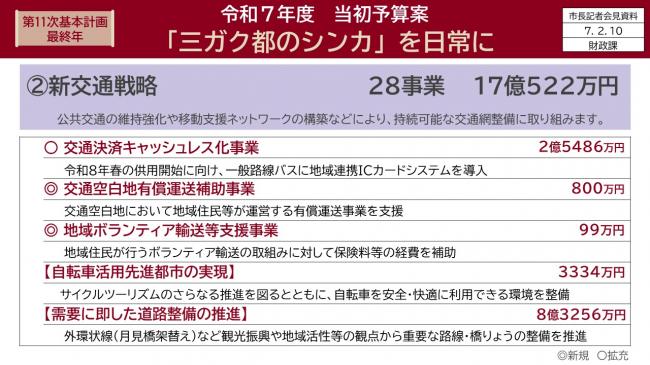

次に、新交通戦略につきまして一つ目は、段階的に進めている交通決済キャッシュレス化事業です。令和8年春から地域連携ICカードSuicaの導入を行う予定ですので、令和7年度予算に2億5千万円、そのための費用を計上しています。また、地域交通においての枝葉の部分につきまして地域ごとに移動支援のネットワークを構築していくという方策とし、現在タクシー事業者等が運営して行っている有償運送事業を地域住民が運営することも可能にする制度の枠組みを作る予算計上を行っているほか、すでに地域住民がボランティア輸送の取り組みを行っている場合には保険料などの経費を補助するという予算も計上しています。また、自転車先進都市を目指している松本市としましては、自転車置き場や自転車の通行帯などの自転車を安全・快適に利用できる環境整備、そして市外・県外から自転車を利用して観光してもらうためのサイクルツーリズムの推進といった取り組みを進めてまいります。また、道路の渋滞問題について、一朝一夕にはいきませんが、外環状線(月見橋の架け替え)など重要な路線や橋りょうの整備として8億円余りを計上しています。

【資料6 第11次基本計画最終年 令和7年度 当初予算案「三ガク都のシンカ」を日常に(6)】

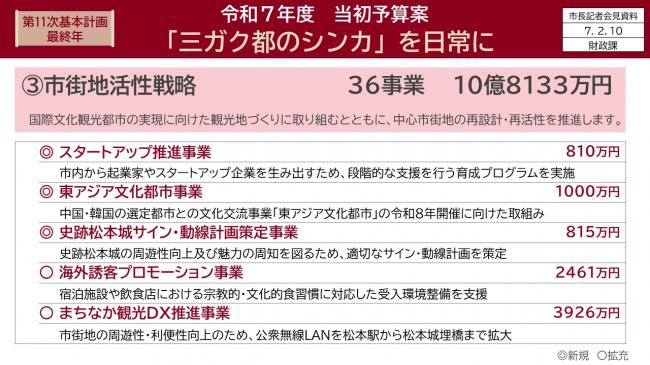

三つ目の市街地活性戦略では、まちのにぎわいのためには、新しい人たちが松本で起業できるという、起業家やスタートアップ企業を生み出すための育成プログラムを実施する予算に810万円を計上しているほか、令和8年に開催することが決まった「東アジア文化都市」の前年度としての取り組みに必要な経費を計上しています。また、史跡松本城でサインや動線を統一的なものとしてお示しし、より快適に松本城を楽しんでいただくための計画策定をスタートして速やかな実施を目指します。宿泊施設や飲食店におきましては、今、大勢の外国人旅行者に来ていただいていますが、イスラムの方をはじめとした通常の食材では対応できないという宗教的・文化的食習慣にも対応できるような受け入れ環境の整備を支援する予算、さらには、よりまちなかを回遊して楽しんでいただくために、公衆無線LANを松本駅から松本城埋橋まで拡大する費用などを計上しています。

【資料7 第11次基本計画最終年 令和7年度 当初予算案「三ガク都のシンカ」を日常に(7)】

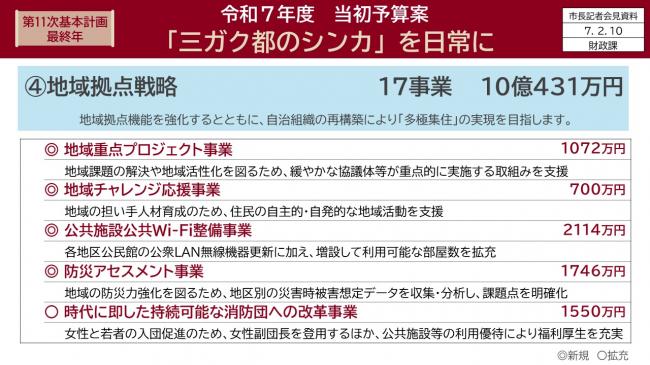

四つ目の地域拠点戦略としましては、これまでモデル事業として一部の地区に分配をしていた地域の取り組みを支援する事業を、金額の大きなものについては地域重点プロジェクト事業、比較的金額の小さな住民の自主的・自発的な活動を支援する枠組みとしては地域チャレンジ応援事業という形で、それぞれの地区から提案を受けたものについては必要性を精査した上で行っていくという枠組みと予算を計上しました。また、ちょうど更新時期を迎える35地区の公民館の公衆無線LANの機器につきまして、それぞれの公民館で受信できない場所がないように必要な機器を増設して、利用可能な部屋を増やすということに取り組みます。また、地域においては防災が非常に大きな課題ですので、地区別の災害時被害想定データを詳しく収集・分析をして、それぞれの地区ごとに課題を明確化するという事業に取り組みます。さらに、団員の減少が課題となっている消防団につきまして、女性と若者の入団を促進するために、松本市消防団の中に女性の副団長を登用し、さらに団員が公共施設を利用する際の優待制度を拡充することに取り組みます。

【資料8 第11次基本計画最終年 令和7年度 当初予算案「三ガク都のシンカ」を日常に(8)】

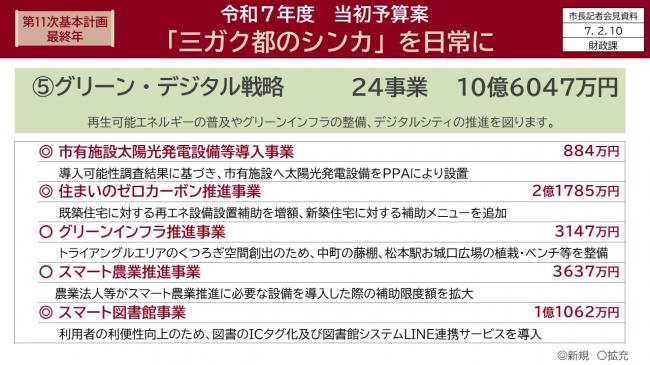

最後のグリーン・デジタル戦略につきましては、2050年ゼロカーボンシティの実現に向けて、市有施設への太陽光発電設備を設置する具体的な取り組みが来年度からスタートします。また、再エネ設備の設置を住宅に行う際、既存住宅への補助を増額することや、新しく住宅を作る際の補助メニューを追加するといったことで、予算総額としては2億円を超える規模の予算枠を確保することとします。中町の藤棚や松本駅のお城口広場の植栽の整備などといったグリーンインフラ推進事業、さらには、農業法人がスマート農業の推進に必要な設備を導入する際には個人の補助限度額を上回る500万円までの補助を受けられる制度の拡大を図ります。また、中央図書館を中心に松本市図書館につきまして図書のICタグ化を進め、さらにはLINEの連携サービスなどを導入して図書館のデジタル化を推進します。

以上のような新規・拡充項目を、今回の令和7年度当初予算では行っていく予定です。詳しくは、この後財政部からのレクチャーも予定をしていますので、そこで取材をしていただければと思います。

【資料9 第11次基本計画最終年 令和7年度 当初予算案「三ガク都のシンカ」を日常に(9)】

これまで歳出面を見てまいりましたが、歳入について申しあげます。歳入の柱となる市税収入につきましては、令和7年度は390億4,900万円を見込んでいます。ほぼ横ばいに来た状況の中から、今のデフレのトンネルを抜けて、これから物価上昇もありますが、それを上回る賃金の上昇、企業業績の向上が少しずつ形として見え始めていることが、市税収入の6年度決算も踏まえ、令和7年度は390億の税収を見込めると考えています。

【資料10 第11次基本計画最終年 令和7年度 当初予算案「三ガク都のシンカ」を日常に(10)】

また、市債の新規発行につきましては、今回の予算では65億余りを予定しております。6年度に比べますと新規発行額が22億円余り増えるという予算です。

【資料11 第11次基本計画最終年 令和7年度 当初予算案「三ガク都のシンカ」を日常に(11)】

これは、市債残高がだんだん減ってきて、今年の市債残高の見込みが24年ぶりに700億円を割り込むという状況で、これまでよりも新規発行に余裕ができてきているという見通しの下で、市債の新規発行を増やしてもまだ市債残高を抑えられるという中での措置です。

【資料12 第11次基本計画最終年 令和7年度 当初予算案「三ガク都のシンカ」を日常に(12)】

最後に、財政調整基金の推移を見ていただきますと、令和7年度は126億円を当初予算で見込んでいます。3年前の令和4年度に、それまで徐々に増やしてきた財政調整基金の残高をこれ以上増やす必要がないという中で、残高の目安を標準財政規模の20%と示しました。今回、令和7年度標準財政規模は616億円ぐらいを見込んでいます。この残高の目安の20%は、123億4千万円程度ということで、それを上回る基金残高ということでの予算計上です。

以上、私からはまず、当初予算案についての説明をさせていただきました。

【資料13 4月1日から開始 事業者による環境配慮の取組活性化 ecoオフィスまつもと認定制度をリニューアル】

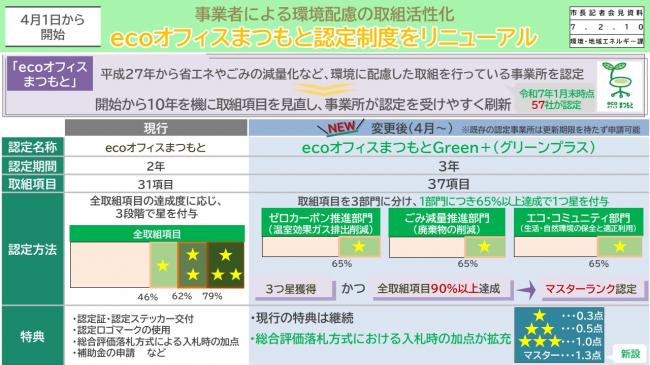

もう1点、平成27年から、松本市が省エネやごみの減量化などの取り組みを行っている事業所を認定する「ecoオフィスまつもと認定制度」を行ってきました。スタートから10年ということを機に、今年の4月からこの制度のリニューアルを図ることとしました。これまでの制度は、この左側(資料13)でお示しした31項目につきまして、全取り組み項目の達成度、これは満点を取ると42点ということですが、その達成度を3段階で一つ星、二つ星、三つ星と付与をして、それぞれ認定証や認定ロゴマークの交付・使用を行ったり、その企業が総合評価落札方式で入札をする際に加点をするといったことを特典としてきました。10年を機に、より参入の門戸を広げて多くの企業に参加してもらおうということで、三つの部門に取り組み項目を整理しました。ゼロカーボン推進、ごみ減量、そして生活・自然環境の保全や適正利用にあたるエコ・コミュニティという三つのそれぞれの部門で、37項目のうちの65%、3分の2をクリアしていただくと一つ星を付与します。そして、その部門を二つクリアしていただくと二つ星、全ての部門をクリアすると三つ星というように整理をしました。そして、全ての部門でこれをクリアし、合計の取り組み項目の達成率が90%以上になった企業に対しては、マスターランクということで、入札時の加点がさらに上乗せになるよう見直しを行いました。名称も「ecoオフィスまつもとGreen+(グリーンプラス)」ということで、4月1日から、この新しい制度でより多くの企業に環境に配慮した取り組みを行っていただけるように、PRをしてまいりたいと思っています。

私からは以上です。

【記者】

新年度予算の関係でお尋ねします。今ご説明いただいきましたが、子育て世代の支援を後押しするような施策や教育の充実ということで、市長がかねてよりおっしゃっている「女性と若者に選ばれる地域」に重点を置いたと捉えていますが、そういう認識でよろしいでしょうか。

【市長】

2025年がどのような年になるかということ、マクロ・ミクロ、あるいは世界、日本全国、松本市とそれぞれ重なるところもあれば違うとこもあるわけですが、冒頭申しあげましたように、予算規模がまたさらに増えて1,100億円を超える一方で、初めて税収が390億円を超えるということで、これまで物価が上がらない、従って賃金も上がらない、そうすると税収も増えないというそのデフレ下、あるいはゼロインフレ下でのこの財政運営、予算編成に変化が生まれているということ。そしてもちろん、地方交付税制度の下ではありますが、国がこの多額の国債を発行、または残高を持ちながらの財政運営と比べて、借金のレベルはコントロールができているという中での積極予算ということが、まず私たちが今、そしてこれから取り組んでいくベースになってくると思っています。従いまして、どれだけ有効な投資をしていくかということが、ソフト・ハード両面で問われるということだと思っています。

ソフトの面で言えば、子どもや教育に投資をしていくというのが、これから総合計画後半に向けて2025年も松本市が目指すことになってくると思っています。

ハードの面では、市街地の新陳代謝であり、また我々は多極集住というまち・都市・自治体の在り方を掲げていますが、中心市街地には中心市街地の、近郊郊外部には近郊郊外部の、山間部には山間部で、適正なインフラ整備を行っていく必要があると思っています。ご指摘の子育てや教育というものはその大きな柱の一つと位置づけています。

【記者】

予算規模の話ですが、千億円台を5年連続で、令和7年度については過去最大ということになります。この辺の予算規模の推移をどのように見るかという、難しいですが、扶助費も上がれば人件費も上がっていく中で、物価高騰も今後もまた影響してくるだろうと見られますが、いわゆるこの1,100億という規模感は適正であるのかは私もわかりませんが、その辺の見立てはいかがでしょうか。

【市長】

今ご説明をした全体状況の認識、そして税収や市債の残高、こうしたものを総合的に見たときには、適正な健全財政でありながら積極財政であるという両立を目指す予算編成の形にはなっていると思っています。また、1,100億という規模そのものは、例えば長野県と比べてほぼ10分の1で、これもこれまでの長野県全体と松本市というものの比較対象の中で言えば、だいたい1つの相場ではないかと思っています。

【記者】

五つの重点戦略についてお尋ねします。項目を変更された理由をもう少し詳しく伺いたいのと、グリーン・デジタル戦略ということで一括りにされたことで、ゼロカーボンとデジタル戦略が後退するのではないかという危惧を抱いているのですが、説明をお願いします。

【市長】

これも繰り返しになりますが、予算費目は五つぐらいが妥当だろうと。六つ、七つとすることももちろんできなくないのですが、分かりやすさという意味で、当初から五つというものを掲げながら、例えばですが、すでにこの中にポストコロナは無くなっています。それはその局面を乗り越えた、そのことを意識する予算のくくりの必要性が無くなったということ、さらにそれ以上に今向き合わなければいけない課題を優先的に五つの中に取り組んでいこうという中での入れ替えです。これでいきますと、まず、去年ポストコロナに代わって市街地活性が入り込んできて、ちょうど今年、文字通りこの中心市街地の再設計、再活性が前面に出てくるタイミングと符合するものだと思っています。そして今も申しあげましたが、松本市の場合は、中心市街地とその周辺や山間部のバランスをそれぞれの地域課題に即して展開していくという意味で、この地域拠点という考え方を予算の中にしっかりと打ち立てようということでこの四つ目が入りました。相対的に物事を整理をしていったときに、例えばDXでいきますと行政のデジタル化、社会のデジタル化と言って、私が市長に就任したときに影も形もなかった話をとにかく打ち立て、条例の制定や協議会の立ち上げ、そして今回の予算費目にも出てくるようなものを庁内に積極的に働きかけて、動き出したところだと思っています。また、グリーン・脱炭素につきましても、脱炭素先行地域の取り組みを一つのけん引役にして、やるべきことを整理してきたと思っています。これからは、そうしたことを5項目の一つとして、それぞれを立てなくても、それぞれの部局が予算を検討・計上していけるということの表れと受け止めていただければと思っています。

【記者】

市街地活性戦略の中で見ますと、国際文化観光都市の実現というところで、28事業で9億、ほとんどこの額がついています。国際文化観光都市の実現についての市長の思いであるだとか、あと今回かなりこの予算の中で際立っていると思うのですが、その辺の市長の思いをお聞かせください。

【市長】

予算のつき方というのは、先ほど見ていただいたように、当初調査費を計上して、そしてハード事業が山場を迎えるというタイミングで事業費をボーンと、同じ事業でも膨れ上がるのはご承知のとおりです。このタイミングの費目だけで、必ずしも突出して何かをやろうということでないということはまず申しあげたいと思っています。その中で、文化や観光は、松本市のまちづくりにおいても、教育的要素においても、今まで市民の皆さんが大切にしてこられたことで、それを経済や産業にもつなげていこうという動きが広がってきているのが、今の松本のまちのコロナ明けのにぎわいだと思っています。このにぎわいは、周辺のいろいろな事業や産業に波及効果を生み出すことで力を入れてきました。そこに国際というもう一つ冠をつけるというのが、我々が今年度、そして来年度以降、意識していきたいと思っていることです。一つは、インバウンド旅行者が全国的にも大勢来ていますが、松本はとりわけ欧米豪の方々に、積極的にお城文化やアルプスの自然を求めてやってきていただいていますので、これをより大きく広くしていこうと。それが市民の豊かさ、幸せにつながるだろうということを意識しています。さらにその先には、長期滞在から交流、定住といった外国人の皆さんの受け入れを寛容にできるようになれば、人口減少局面においても、女性、若者の受け入れと合わせて非常に大きな持続可能性につながってくるという認識を持っているところです。

【記者】

中心市街地の再設計という観点から予算についてお伺いします。今の検討会議から、歩いて楽しめるウォーカブルなまちという提言の中間発表がありました。今回の予算案を見ますと、中心市街地の再設計のところの予算が、具現化するような形ではついていないと思うのですが、これは正式に提言があってから6月補正で対応されるということでよろしいでしょうか。

【市長】

おっしゃるように、今回3月までに検討会議で提言をまとめていただいて受け止めるということです。従いまして、当然ですが当初予算案にそのことは反映されていません。今のように途中経過も取材されていると思いますが、この提言は、今まで我々が申しあげてきた表現で言えば、見取り図だということです。かなり抽象度の高い大きな構想、大きなこのまちの在り方を検討していただいて提言を受けることになると思っています。それを今度は具体に落とし込むことが当然必要になってきて、いただいた提言は、1年以内にできる、やるべきだというものもあれば、3年程度を見通して動かしてほしい、さらには10年ぐらいまでかかるものが含まれてくると思っていますので、その中で直ちに着手すべきものについては議会の皆さんに認めていただいて令和7年度中の補正予算で動かしていくものも当然あると思っていますし、できるだけいただいた提言を具現化していくためのスケジュール、スピード感というものは早くしていかなければいけないと思ってます

【記者】

松本PARCOや井上百貨店の閉店で中心市街地の商業が大きく動く中で、市が今回の予算でどのようにその対応されるのか注目して見ました。これを見ますと、スタートアップ推進事業だとか、市内から起業家を育てていくだとか、そういったところの対応がありますが、大型商業施設が無くなっていく中で、要は個人店によって市を活性化させていくといった考えを市がお持ちなのか、予算で商業面、商都まつもととしてどのように中心市街地の再設計をしていかれるのか、市長の考えをお聞かせください。

【市長】

これも記者会見や議会で繰り返し申しあげてきていることかと思いますが、松本市は、ちょうど入れ替えの時期を迎えた大型商業施設を除くと、まちなかのにぎわい、活気は、他の地方都市と比べて極めて高い水準にあるというのが私の現状認識です。ですので、我々なりのアプローチとしては、大型商業施設の閉店が長期化しないように、水面下でしかできないことも含めてしっかりしていかなければいけないと思っています。それぞれの個店に対しての助成・補助といったことについては、従来行ってきていることに加えて、直ちに予算増額をしなければいけない状況にはあると思っておりませんので、必要な部分は今回、個別はまたいろいろ見ていただければいいと思いますが継続・拡充は行っているというレベルです。やはり経済において一番大事なのは、私は、人が集い、そしてにぎわいが生まれ、そこで活力が生み出され、そのことで消費をしたり投資をしたりという個人や企業の経済活動を活発化する。行政が一番やるべきことは、観光の政策を打つことや文化的な取り組みを活発化すること、子育てや教育の政策の充実を図ること、交通インフラをそれぞれの地域に即して改良していくことなどで、そういう状況を生み出すことだと思っています。そのことは就任以来5年間、コロナの中で積み上げてきたつもりですが、それをより強力に多面的に推し進めていくことが必要だと思っています。

【記者】

予算の人口定常化戦略についてお聞かせてください。保育料の無償化ですが、第二子以降無償化は、先の市長選で公約に掲げられていた政策だと思います。他の自治体でもこういった政策を進めているところもある中で、市長が多子世帯の保育料見直し事業にかける思いを改めてお聞かせいただけますでしょうか。

【市長】

今、子どもの政策というのは、与野党が何を優先的に取り組んでいくかは差がありますが、ようやく日本の国策の最重要課題として認識されるようになったと思っています。地方都市でもそれぞれ温度差はあるかもしれませんが、それぞれの自治体は、子育て政策について、国の取り組みよりも危機意識や問題意識を強く持って取り組んできたと思っています。松本のような人口規模、広域な自治体は、さまざまなインフラ整備や産業政策を行っていく中では、例えば明石市や流山市のように子育て政策だけに特化をしてできたかというと、トップランナーとは必ずしも言えないと思いますが、できるだけそうした取り組みに遅れを取らないように、特に、東京23区や首都圏のそうしたサービスレベルに遜色ないようにということは意識をしてきました。その中で、今回の3歳未満児の2人目以降の無償化というのは、今、子育ての現金給付としては最も松本市がやるべきで、最も予算額も大きなものとして位置付けています。もちろん、一人目の保育料の無償化までいければいいのですが、そこまではまだ我々としては予算その他、考えた時期には踏み切れませんでした。しかし、1人目のお子さんは産み育てられるけれども2人目となると、とブレーキのかかっていた世帯の皆さんや、無償化であるなら子どもを産み育てようようという気持ちに少しでもなっていただく後押しをしていく、そういうきっかけにしていきたいと思っています。そして、これが単独でそうなるかというとそうではありませんので、今まで我々が積み重ねてきたさまざまな保育サービスはもちろんですし、就学前のお子さんを育てていくのにできるだけ不安がないようなインクルーシブな教育環境をつくっていくことや、小・中学校にお子さんを通わせることが、大都会とは遜色がない、あるいは大都会にない特色が松本にあるというように、もっと教育環境の充実を図っていく、その中の一つの柱として、今回2人目以降の無償化に踏み切らせていただきました。

【記者】

第2子完全無償化という意味では塩尻市に次ぐところかと思うのですが、県で、第3子以降無償化、第2子は半額という取り組みを昨年度からやっていて、それも含めると松本市は19市で一番最後になるかと思います。先の議会で一部の保護者から、さかのぼって適用してほしいというような陳述・請願がありましたが、今回、そのようなお考えはありますか。

【市長】

考えておりません。そのことにつきましては検討もしましたし、本来であれば、ちょうど私が当選したのがもう当初予算編成後で、その後システム変更やその他を考えたときに、いつからこれを始められるかというものは、庁内でこども部と十分協議をし、これが限界だということが現場の声でした。ですので、ご要望をいただいた保護者の皆さんにとっては申し訳ない面もありますが、令和7年度からのスタートということでご理解を得ていきたいと思っています。

【記者】

先ほどの議会運営委員会の冒頭で上條温議長から、先週の市長会見での市長の発言について抗議ということで、副市長人事に関する新聞辞令の情報が議会側からもたらされたという推察に基づくものだというところで、一方的な推測はやめてほしいという抗議だったと思いますが、改めて、市長の受け止めと認識をお願いします。

【市長】

少し驚きました。また、人事の話はできるだけ全く触れないで済ませればいいのですが、私も記者出身ですので、問われるとできるだけ答えられる範囲では答えようという気持ちもあっての2月5日のやり取りになったと思っています。市民タイムスから、副市長の人事について具体名を出して固めた意図についてお聞かせくださいという質問でした。私としては、その大前提として、具体的な人選を決めたわけではないということをお断りをして、今日上條議長からのご指摘を受け、正確にはこう言うべきだったものをここで示させていただけるのであれば、「議長に対してお示しをした提出予定議案の中には具体的な氏名の記載はなく、案件名のみを記した副市長の選任と教育長の任命という議案も入っています。おそらく、それをきっかけに当該新聞は取材を進め、新聞辞令が出たのだろうと推測いたします」と。私が正確にはそう答えるべきだったと、今日の発言を聞いて思ったことです。そこには正確さを欠いた表現によって議長に不快な思いを与えたということであればお詫びをし、今申しあげたように修正します。

【記者】

市長から議長へ定例会について申し入れるということに関しては、公の儀式という認識でよろしいのでしょうか。

【市長】

松本市役所ではずっと慣例としてやってきています。ですので、メディアに公開してやるものではないですが、定例会ごとにこういう議案を提出する予定ですということを、今申しあげたように、具体的な氏名の記載はなく、その案件名のみお知らせするというものとして、追加議案についてはそうなっています。

【記者】

副市長人事の関係は私どもも報道していまして、議会の日程を睨みながらまた改めて市長の方からご説明いただければありがたいです。よろしくお願いします。

【記者】

先ほどのお話の中で、借金レベルをコントロールした上での積極予算、とりわけ有効な投資をしていくということで、予算を見ましても、義務的経費が少し前年と変わっていて、一方で投資的経費は少し増えている。市長のおっしゃるような積極予算をということだと思いますが、ただその一方で、資料1にあるような予算規模増の主な要因というところに、エコトピア山田の再整備事業や小学校の長寿命化改良事業、四賀有機センター施設廃止事業など、かなり大規模で取り組まなければならないもの、保守的経費ではないが取り組まなければならないものがあったり、人件費や扶助費も増えていますし、今、物価高等の影響も大きいと思います。このような状況下で積極予算を組まれて、市長の政策の中、公約の中からもたくさん含まれてかなり努力された予算だという感じはしますが、やはり予算規模増になる要因の大きい事業があるということで、かなり苦労されたというか、ご自身の感触としてこういうものに圧迫されているという感覚はありますか。

【市長】

国の予算と違って地方自治体の予算は、地方交付税の交付団体でない自治体、ほとんどがそうですが、結局、国からの地方交付税制度に頼っている部分は当然一定程度あるわけです。ですので、自分たちが税収を増やしたらその分だけがストレートに自由な歳入が増えるということにならないところはありますが、やはり税収増が図れるかどうか、全体が増えればこちらで示したようなものが相対的に軽くなっていくということですし、新規事業を積極的に行っていけるということのベースにあると思います。これは庁内で事あるごとに言っていますが、松本市も他の自治体も30年間ゼロインフレ財政にずっと浸ってきました。その時代においては当然だったと思いますが、それが今ベクトルが変わっているという認識は持たなければいけないと思っています。当然ですが、金利が上がるということは、市債残高が大きければ大きいほど償還の費用も膨れてくるということにもつながりますので、全て税収増というだけにはいきませんが、だとすれば、余計に将来への有効な投資ができるのかどうか、これは民間企業も国も地方自治体も同じだと思います。ですので、この将来世代、あるいは産業や地域経済にプラスになるような投資を、我々としてはどうリスクを抑えながらベネフィットを大きくなるようにやっていくのかを、民間の皆さんと一緒に考えて実行していかなければいけないと思っています。

【記者】

予算規模増の主な要因と比べると、どうしても新規事業の額だけを見ると小規模になってしまうと感じます。

【市長】

最終処分場は、少なくともやらなければいけないことですから、我々はもちろん目を背けてはいけないことですし、そういうものをやった上で何ができるのかということを、やはり知恵を働かせ、できればそのパイを大きくしていくことを、国や民間企業と歩調を合わせてやっていかなければいけないと思っています。

【記者】

今回、予算のテーマといいますかサブタイトルが、前年の三ガク都のシンカに「邁進」から「日常に」ということで、身近に、当たり前のように感じてもらおうという強い意図は感じました。この予算の土台となっている市の総合計画を見ると、世界の中の日本であり、日本の中の松本であって、人口減という大きな流れの中で、松本の24万都市をどう維持していくのかという問題意識がそこに描かれていて、その上で今回、市長2期目2年目の本格予算として、臥雲カラーが出ているのだと思いますが、「日常に」というところが、今回の予算書を見るといろいろな仕掛けは非常に感じますが、効果が出るのはおそらく一定の期間がかかると思います。その際に、市民は何を見て実感していけばいいのか、あるいはこの「日常に」というところに市民に向けてどんなメッセージを込めたのかお話しいただければと思います。

【市長】

三ガク都のシンカという、私たちが2030年に向けてぎゅっと絞り込めば、このことが、私たちが豊かで幸せに暮らしていけることの凝縮されたものだと思っています。その三ガク都というのは、松本がずっと恵まれた地理的条件も含めた自然環境の下にあることや、音楽をはじめとしたこれだけ多彩なレベルの高い文化芸術資源、地方都市がなかなか持てないものを、先人の皆さんがずっと積み上げてきた文化芸術や、また同じように進取の気性というものが、旧開智学校の設立にさかのぼって見られるように、学問とか教育を尊う市民性ということ。松本は県庁所在地でもありませんし、海岸部に属す大きな工業地帯でもなかったわけですが、三つのガクに象徴されるこのまちは、これまでここに住む人たちの誇りを築き上げてきたものだったと思っています。しかし、それが現状維持では、若い人も女性も、まちのにぎわいも失われていくことを認識をして、日々、毎年毎年進化をしていこう、前に進んでいこうということが、私たちが掲げている一番の大きな目標です。こういうことが当たり前になれば、今年よりも来年、ちょっと収入や実質賃金が上がったね、可処分所得が少し抑えられて、一人一人の自分たちの生活が豊かになったね、あるいは経済的尺度だけではないとすれば、松本で暮らしていると幸福感が上がったね、と思っていただくことが「三ガク都のシンカを日常に」ということの一番核となるメッセージです。そのことを、小さなことでもそう感じていただけるように、大きな問題については一歩前に進んだと感じていただけるように、そしてそれぞれの分野や地域が同じように、小さなことでも改善したな、大きなことは一歩進んだな、と感じていただけるようにというのが、私たちが日々意識をして取り組まなければいけないことですし、1年に1回の予算で少しでも表現をしていかなければいけないことだと思っています。

【記者】

市民が実感できるものとしてはその一つが、やはり外国人旅行客が年々増えているということで、それでまちなみがにぎやかになっているということも一つあるんのしょうか。

【市長】

外国人の皆さんは一つそうだと思いますが、例えば白馬や北海道のニセコのような極端な姿は、決して松本市が目指すところではありません。やはり日本の人たちも外国の人たちも、とならなければいけないと思いますし、例えば宿泊や飲食の在り方も高価格帯だけが突出するようなまちになったときには、ここに住んでいる人たちにとっての幸福感は逆に下がってしまうというようなこともあるわけで、そのバランスや程度には、常にアンテナを張っていなければいけない思います。観光という言葉は、これまでは宿泊事業者やお土産を製造販売するようなイメージでしたが、松本にずっと住んでいる方々も、休みの日にこの地域の大切なものを体感したり、飲食を楽しんだりして、このまちにある自然や文化の資源を享受して、それが消費活動や経済活動に結びついていくという意味で、松本は国際文化観光都市になっていくべきだと思っています。

【記者】

先ほど五つの重点項目をいろいろ総合的に整理したという話がありました。今回特出しで出た、いわゆる地域戦略の部分について、改めて市街地はこれから活性化をやらなければいけないという中で、相対的に地域拠点の戦略というのを位置づけたのか。持続可能な地域づくりを考えていく上で人口の定常化も併せてやっていかなければいけない中で、改めて地域拠点を出した市長の思い、狙いを教えてください。

【市長】

今ご説明していただいたことは両方外れていないと思っています。これも常々申しあげているように、松本というまちは、お城の周辺から明治・大正・昭和・平成と合併を繰り返して周辺が大きくなってきたまちです。しかもそれを大きく整理をすると、中心市街地・近郊郊外部・山間部と三層構造的になっています。なおかつ、それぞれが昔の村落共同体の特色や誇りを大切にして、我がまち、我が村ということで、今の松本というまちは全体として成り立っていると思っています。できるだけ住民自治を発揮できるような方向が、それぞれの豊かさや幸せにつながるだろうということを大原則として、ソフト・ハードの面での分権への方向性を、就任以来意識をして進めてきています。もちろん、中央には中央の役割があって、集権と分権のバランスというものが、分権側に全ていけばハッピーかということではないということも意識しながら進めているつもりです。まだ、もちろん議会の皆さんと段階的に進めているところではありますが、ハード面での庁舎や行政拠点の在り方というものも、令和7年度からより具体的な方向性を示していけたらと思っていますし、今回の予算面でいけば、より住民自治の意識を持っている方々がチャレンジをしたいと思っている取り組みを直接的に支援する財政的枠組みを作ろうということでもありましたし、組織や人事という点でも、同じように地域づくりセンターをはじめとした地域拠点の強化も段階的に進めてきて、令和7年度も進めようということですので、今回、先ほどご質問にもありました5項目を整理する中で、この地域拠点戦略も少しメッセージ性を持たせるという意味も込めて、五つのうちの一つにさせていただいたということです。

【記者】

予算の中で新庁舎建設事業費がついていましたので、これに関連してお尋ねします。南庁舎の事業用地の地質調査、あと測量が入っていまして、以前に建設特別委員会で出たときに窓口サービスの機能をつけるというお話がありました。だいたい500から千平方メートルを充てるというお話でしたが、このときに委員の中から保健所の規模や機能は異論なかったのですが、窓口サービス機能を含むこの在り方については、保健所と切り離して考えるべきだというような意見がありました。これで始まりますので、改めて市長の南松本庁舎、窓口機能をつけていくのかどうかというところの考えをお聞きしたいというのが1点と、保健所の問題で、今、県の合同庁舎を借りていますが、借用期限がもう本年度末に迫っていて、再度5年間の契約を打診していると思いますが、その後どうなったのか教えてください。

【市長】

一つ目の質問につきましては、30人の議員がいらっしゃれば少しずついろいろな意見あると思いますので、今ちょうど議会で議論をしていただいているところです。私からあんまりここで発言をしない方がいいかと思います。

ニつ目の問題につきましては、少なくとも延長はできるという状況です。5年かどうかというのはまだ協議をしているところだと認識してます。

【秘書広報室】

以上で市長定例会見を終わります。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。